企业价值观理论研究综述

2008-12-29李宏

中外企业家 2008年11期

企业价值观的研究始终伴随着企业文化的研究,是企业文化研究的一个组成部分,内含在企业文化研究之中。所以论及企业价值观必然要论及企业文化。

一、国外企业价值观理论研究综述

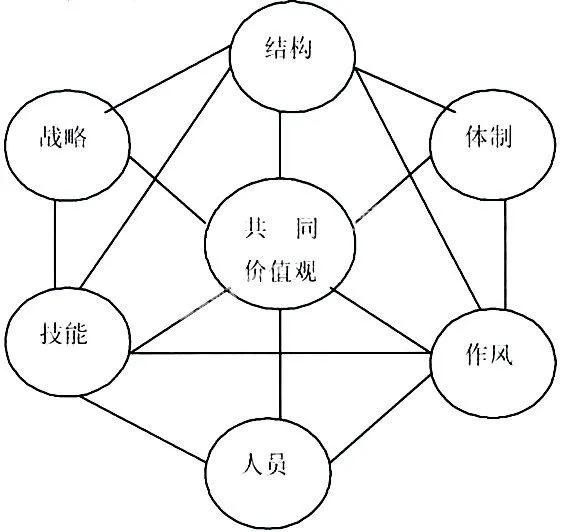

企业文化的兴起要推到20世纪80年代,最早是由威廉·大内发表了《Z理论》一书。威廉·大内认为:“传统和气氛构成了一个公司的文化。同时文化意味着一家公司的价值观,这些价值观构成了公司员工活动、意见和行为规范。”书中威廉·大内系统地比较了美国企业管理同日本管理管理的差别,指出如何从采用美国式管理的组织——A型组织至采用日本式管理的组织——Z型组织转变的许多措施,其核心就是要信任和关心职工,并提及企业价值观的问题。在这一阶段,对企业价值观作出重要研究的是肯尼迪与彼得斯,1982年特雷斯·E.迪尔和艾兰-肯尼迪出版的《西方企业文化》一书指出,企业文化是企业环境、价值观、英雄人物、习俗仪式、文化网络,并指出企业价值观是核心要素。之后,《追求卓越》的作者汤姆·彼得斯和罗伯特·沃特曼认为企业文化有七种要素:经营战略、组织结构、管理风格、工作程序、工作人员、技术技能、共同价值观。这七种要素称之为“麦金瑟7S结构”,其中共同价值观仍是核心要素,并绘以图示,如下图所示。后来,爱德加·沙因在其专著《企业文化生存指南》中系统地论述了企业文化的概念,认为企业共同的价值观念是企业文化的核心组成部分。这些论述,都从企业文化的理论角度来探讨企业文化的概念和研究范畴,同时也明确地指出,企业共同的价值观是企业文化的核心。

随后,到20世纪90年代,企业文化的研究进入到实测的量化研究阶段,就是通过运用量表的方法来实际测量,找到企业共有的文化。在这方面,相关的研究比较多,我们选择与企业价值观较为密切的几种方法进行简单的介绍。

最早进行企业文化定量研究的是美国密西根大学工商管理学院的奎恩和肯伯雷,他们提出了用于分析组织内部冲突与竞争紧张性的竞争价值理论模型,然后扩展到对组织文化的测查,从而构建了企业文化评价量表(organizational Cultural Assessment Instrument,OCAI)。OCAI共有24个测量条目,每个条目下设四个陈述句,分别对应着四种类型的组织文化,受测者按照选项陈述与组织文化的契合程度,给四个选项打分,四项的总分为100分。对于某一特定组织来说,它在某一时点上的组织文化是四种类型文化的混合体,通过OCAI测量后形成一个剖面图,可以直观地用一个四边形表示。此表开创了企业文化测量的先河,对后世的影响很大,中国有很多企业文化量表,均与此表有很深的渊源。

在企业文化量表特别是价值观量表方面有突出贡献的人物是Hofstede和Chatman。Hofstede是在对国家文化研究的基础上提出对组织和企业文化进行测量,他通过文献回顾提出了组织文化层次结构,认为组织文化由价值观和实践两个部分组成,其中价值观是组织文化的核心。并分别设计了组织价值观问卷和组织实践问卷,将组织价值观分解为安全的需要、权威的需要和工作为中心三个方面,共设计57个题目来测量企业价值观。Hofstede的划分和研究方法得到了广泛的应用,其对价值观的测量和研究也得到了罗克奇价值观量表的验证。

Chatman为了研究人一组织契合和个体结果变量间的关系,构建了组织价值观量表,称为组织文化剖面图,英文是OCP量表(Organizational Culture Profile)。完整的OCP量表,从七个维度(团队导向、注重细节、进取心、结果导向、尊重员工、稳定性、创新)对组织价值观进行测量。整个量表共有54句对组织价值观的陈述句,要求被测量者分两次对这54句陈述句进行分等级。一次是描述被测者感知到的组织价值观,另一次是描述被测者期望的组织文化。所有项目要求被分成从最符合到最不符合(或从最期望到最不期望)九类,每类包含的题项数量分别为2、4、6、9、12、9、6、4、2。OCP量表在我国台湾和香港地区也有一定的影响,台湾郑伯以及我国北京师范大学心理学所与中国企业文化测评中心合作进行的员工公民行为(OCB)与企业文化的关联性研究,其理论来源也与Chat-man教授的OCP量表有很大的关联。

除了Hofstede和Chatman的研究外,比较著名的是Denison等的研究,Denison教授构建了一个能够描述有效组织的文化特质(trait)模型。该模型认为有四种文化特质即适应性(adaptability)、使命(mission)、一致性(consistency)、投入(involvement)和组织有效性显著相关,其中每个文化特质对应着三个子维度,一共组成了12个子维度,每个维度都有特定的解释。这个问卷得到了相当广泛的运用,并有近20年的实践检验,具有一定的信度和效度。但他没有将企业价值观单独列为一个量表来测量,而是与企业文化和行为混在一起来研究。

此外在企业价值观量表方面,国外也有一些有价值的量表,如工作价值观测量(the Survey of Work Values,SWV)、组织信仰问卷forgmfizational Beliefs Ques-tionnaire)、组织价值观一致性量表(Orga-nizational Value Congruence Scale)等等,这些量表对企业价值观的测量作出了贡献,但因使用面不广,实践性不强,没有一定的影响力,有些资料也相对难以收集,所以这里不作介绍。

二、国内的企业价值观研究综述

20世纪80年代,企业文化理论传人中国。伴随企业文化理论的研究,企业价值观理论研究也得以迅速发展起来。

我国早期的企业文化理论研究主要是对企业文化定义的研究,其主要任务是将国外的相关研究结果翻译过来,并进行企业文化理论的宣传和传播。如中国社会科学院的刘光明认为,企业文化应有广义和狭义之分,广义的企业文化是指企业物质文化、行为文化、制度文化、精神文化的总和,狭义的企业文化是指以企业价值观为核心的企业意识形态。

其后,我国的企业文化研究进入到与民族文化相结合的研究阶段,这一段的研究,主要研究民族文化与我国企业文化的关系。如占德干、张炳林采用《中国价值倾向调查表》进行了关于中国企业文化构建的一项实证性研究,发现这些变量的综合作用对企业文化实践产生很大的影响。对40个儒家价值指标进行因素分析后发现,得到八个因素:君子人格、人际伦理、自我控制、知足常乐、面子、重利轻义、超脱圆滑、清高。并从61个项目中找到两个主要维度:组织控制程度,是控制灵活还是控制稳定;经营管理哲学,是以员工为中心还是以工作为中心。

后来企业文化的研究开始侧重于个体企业文化的研究与开发。何志毅对海尔、联想、TCL的企业文化进行了对比和讨论,最后说:“中国期待着像海尔、联想、TCL这样一批优秀的中国企业在世界市场上的成功,以此证明中国的经济实力,更以此证明中华文化的价值。”

最近企业文化与企业价值观的研究倾向于与中国社会改革相结合,提出和谐企业文化,并倡导和谐企业,运用胡锦涛提出的“八荣八耻”指导企业价值观建设。如黎红雷指出,适应“知识社会”管理的需要,取代以往的“政治人”、“经济人”假设,必须确立“人是文化动物”的认识,并在管理历史、管理文化、管理精神整合的基础上,进行相应的管理理念的更新,以“变化”为管理的前提,以“创新”为管理的动力,以“整体”为管理的模式,以“和谐”为管理的形态,从而推进人类管理的进步。王兆善提出用社会主义荣辱观主导企业价值观,提出我国企业应以社会主义荣辱观为主导,坚持以社会主流价值观为“旗帜”,培育与社会同频共振的核心价值观,才能确保正确的发展方向,增强企业的软实力。

我国企业文化研究侧重于理论阐述,因此在企业文化量化研究方面没有突出性的成就。这里我们列举一些与企业价值观相连比较近的几个量化研究成果,与大家共享。

最早在我国进行量化研究的是台湾大学的郑伯教授,他在沙因研究的基础上设计了组织文化价值观量表(Values in Orgnizational Culture Scale,VOCS),包含科学求真、顾客取向、卓越创新、甘苦与共、团队精神、正直诚信、表现绩效、社会责任和敦亲睦邻九个维度。郑伯I对这九个维度进行因子分析后,发现可得到两个高阶维度:外部适应价值(包括社会责任、敦亲睦邻、顾客取向和科学求真)和内部整合价值(包括正直诚信、表现绩效、卓越创新、甘苦与共和团队精神)。VOCS量表是完全本土化的量表,在中国组织文化测量方面具有开创性。郑伯_还应用OCVS量表,通过不同的契合度计算方式,考察了组织价值观和个体结果变量之间的关系,但是比较抽象,不易得到被访者的理解。

随后,在我国又有一些商学院和企业咨询公司对企业文化的测评提出量化研究思路,如王国顺对Denison的企业文化模型进行改进,设计出描述企业文化状况的45个结构化问题,用因子分析法分析出企业文化的七个维度,分别是企业意识、员工意识、团队意识、创新意识、核心价值观、顾客意识、目标愿景。北京大学光华管理学院在企业文化量化研究上进行了有益的尝试。他们沿循国外企业文化量化研究的思路,根据案例实证分析的结果,编制企业文化测评表,其测评量表由七个维度34道测试题组成,这些维度是:人际和谐、公平奖惩、规范整合、社会责任、顾客导向、勇于创新、关心员工成长,后来又改为六个,并将此套测评量表应用于中国航天集团企业文化咨询项目中,对航天集团进行了有效的企业文化调查。清华大学经管学院提出了由八个维度40多道测试题组成的测评量表,分别为:客户导向、长期导向、结果导向、行动导向、控制导向、创新导向、和谐导向和员工导向。清华大学经管学院的量表显得更为详细,能较为准确地测量出企业文化的优势所在。盖洛普文化咨询公司推出了他们的员工敬业度测评,2002年在联想集团得到了较好的推广和应用,因此已经成为目前关于员工敬业度方面测评的权威量表。由刘孝全先生成立的中国企业文化测评中心,专门从事企业文化量化测评研究,并开发出一套企业文化测评量表,该量表由三个部分组成,分别为企业文化类型量表、企业文化核心价值观量表和企业文化环境测评量表。这三个部分分别从组织和员工的角度测评出企业文化的方向和规律,最终通过企业文化雷达图将企业文化这种运行规律和方向直观形象地表达出来,为企业文化的诊断、提炼、贯彻、评估乃至变革提供了量化的参考依据。由于该量表开发时间短,其应用面不广,使用价值仍有待实践检验。

三、对企业价值观理论研究的评价

企业文化理论的研究从20世纪80年代开始,到现在已有30年的历史,企业文化研究也从理论研究发展到现在的实践操作,其中富含了大批学者的艰辛的研究与探讨,饱含了许多企业勇往直前的探索和实践精神。企业价值观的研究始终伴随企业文化的研究,是企业文化研究的核心成分。从这些研究中,我们可得出如下三点对价值观理论的评价。

一是企业文化的核心就是企业价值观。从威廉·大内的《Z理论》发表,到汤姆·彼得斯的《追求卓越》,再到Hofstede和Chatman的量化研究,都确认企业价值观是企业文化的核心。在国内,相关的研究也将企业价值观确认为企业文化的核心。如国内著名的管理学教材《管理学——原理与方法》认为“组织文化的核心是组织价值观”。由此我们可以得出,塑造企业文化,必先塑造企业价值观,以价值观为指导,建设企业的制度文化、行为文化、产品文化、形象文化。

二是企业价值观必须从实践中提炼。从我们介绍的企业文化量表中可以看出这一点。有些人认为,企业文化不可以量化研究,只能通过感知,感受和体验这种文化,甚至说“能量化的就不是企业文化”。但从国外及国内的量化研究结果来看,对现在的组织文化(也包括企业价值观)通过量表的方式测评出来,用形象化的语言表现出来,是可以的,也是可行的。问题的关键在于企业在长期的实践中形成了一种可以识别出来的企业文化和企业价值观,这样才能被量表有效地测量出来。对于那些没有形成自己价值观和企业文化的企业,就无法用量表的方式进行测量和表达,就必须通过另一种方式和途径来测量和确立下来。笔者认为可以通过对企业英雄人物和重大事件的分析来确立企业价值观。

三是企业文化量化研究过于大众化,不利于价值观的变革发展。推动企业文化转型和企业价值观变革的,往往是企业的核心人物或是对企业生产经营产生重大影响的重大事件。而现有的企业价值观量表,过于强调对现有价值观的提炼和总结,忽视了这些英雄人物和重大事件对企业文化的影响。因此,在保持量表对现有文化的提炼作用的同时,增强量表对企业英雄人物和重大事件的文化提炼,使企业文化常葆青