以创新思维重组PE立法

2008-09-12何小锋刘腾

何小锋 刘 腾

早在1995年国家就对产业投资基金予以高度重视,着手产业投资基金立法工作,并授权国家有关部门起草相应管理办法,历经12年未果;2007年转向起草产业投资基金试点总体方案;如今又回归产业投资基金管理办法的老思路之上。

长期难产的产业投资基金管理办法

PE基金在业内和媒体大多被称为私募股权投资基金,而在有关部门被称为产业投资基金。据报道,2008年7月28日,中国产业投资基金试点工作指导小组(以下简称“指导小组”)召开第五次工作会议,研究起草《产业投资基金管理办法》有关事宜。其实,早在1995年国家就对产业投资基金予以高度重视,着手产业投资基金立法工作,并授权国家有关部门起草相应管理办法,历经12年未果;2007年转向起草产业投资基金试点总体方案;如今又回归产业投资基金管理办法的老思路之上。

回首产业投资基金在中国发展的历程,我们可以认为,长期以来以国家有关部门主导的关于产业投资基金的监管思路和试点工作是基本失败的;从国家有关部门的监管思路和实践来看,有诸多值得我们反思的地方。

基本概念的探讨与反思:

正本清源回归市场

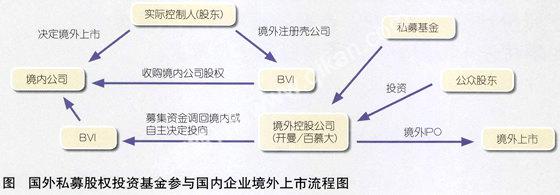

总结并反思中国PE投资基金发展的监管实践问题,首先,我们需要对一些基本概念进行深入探讨,尤其是对产业投资基金本身。回顾产业投资基金名称的出台过程,不难看出产业投资基金(在英文只能翻译为Industrial Investment Fund)其实是一个非常具有中国特色的概念,属于中国特有。国外通常称为私募股权投资,即Private Equity,简称PE,根据国际相关研究机构的定义,是指通过私募形式对非上市企业进行的权益性投资;或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。私募股权投资的资金来源,90%是社会的公共机构投资者。由于私募股权投资的风险较大,信息披露不充分,故往往采取非公开募集的形式。近年来,出于对流动性、透明度和募集资金的考虑,上市的PE管理公司的数量有所增多,如2007年6月在纽交所上市的百仕通集团就是一个例子。

在我国,PE又被流行地称为产业投资基金,追溯概念的形成与流行,首推有关部门主观主义先行的一意孤行。有分析论者认为,产业投资基金是一个莫须有的概念,股权投资基金并不是如福利基金之类的资金集合体,而是特指由两个以上的多数投资者通过稽核出资而形成的“集合投资计划”。有关部门之所以强调并坚持产业投资基金的概念,其实质想法是偷换概念借“管理产业”获取行政前置审批权。

因此,在有关的基本概念方面,我们需要还事物之本来面目,并在概念上与国际通用概念相接轨,即倡导以私募股权投资替代产业投资基金的流行;同时有关监管部门应当据此而摈弃落后过时的行政审批的监管思路,尊重市场规则。这是我们对12年来PE发展的总结与反思过程中,需要把持的第一个原则。

监管实践的回顾与总结:

“兜圈子”的困境

在上述混淆的概念指导之下,我国私募股权投资(即前文所论的产业投资基金)的行业监管思路基本可以说是经历了长达12年之久的从起点回到原点的迷途之旅,陷入了一个曲折式徘徊的迂回怪圈之中,其间的问题出现在哪里?我们进行一下简要回顾,可以将相关的监管思路归纳为“立法说”、“管理办法说”和“总体方案说”三种。

其一,立法说。其中,关于主张修改证券投资基金法,加入私募股权投资的章节,笔者认为很难行得通。首先,证券投资基金与PE投资基金的发展现状极度不匹配,难以统一协调立法和执法工作。证券投资基金经过5年多的立法之后的发展,全国59家基金管理公司管理了超过2万亿元的基金净资产,基金份额超过2.167万亿份。而产业投资基金经历12年的徘徊,从第一只渤海产业投资基金作为第一批试点,到如今的第三批试点,共十多只基金,仅渤海产业投资基金募集了60多亿元,其余募集工作至今未见完成。PE试点落后之现状可见一斑。其次,当初的立法障碍依然存在,必然造成长期争论不休而步入死胡同。

其二,管理办法说。自1995年由原国家计委着手研究至今,主张由国家发改委牵头起草有关产业投资基金的管理办法;管理办法说与国务院的个案特批试点相伴而生。事实是,“管理办法”千呼万唤出不来,见到的只是国家个案特批的模式,批准的10只基金带有几个共性特点:行政性、地方色彩和行业局限为主等特点,市场化特征明显不足。从某些方面来说,可以认为是试点工作的基本失败:

1.基金借用了地方政府的行政资源,将来的运作必然受到政府的限制。以渤海基金为例,其投资选择就受到较大的限制,要求50%以上资金投资于天津;限制其投资方式会影响运作效率。2.国务院个案特批模式的选择,及其“先基金,后管理人”的模式同样会影响基金的运作效率。而管理人通常夹在政府和市场之间,诸多掣肘,难以履行勤勉尽职的义务。3.更大的障碍是,PE的监管牵涉多个政府部门,它们的思维往往遵循“屁股决定脑袋”的法则,导致无法达成一致,这个“症结”已经在试点中暴露:多个部门权力的不配合导致筹备中的“产业投资基金试点”的难产。

管理办法说产生的大环境和基础在于有关主管部门首先混淆私募股权投资的基本概念,创造了中国特有的产业投资基金概念,然后坚持“通过立法设置行政权力”的原则,对一个市场化的产物强行带上了前置性行政审批的紧箍咒。这样的产业投资基金管理办法不符合PE的实践和发展规律,而先行实验的产业投资基金“试点”又严重扭曲PE的面目,不能为“管理办法”提供经验,又不承认失败并总结吸取教训,只好长期“兜圈子”,耽误了PE发展的大局,以至出现外资PE在中国“一枝独秀”的不利局面。

其三,总体方案说。在管理办法说、立法说相继失败的背景下,由发改委牵头,包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会(下称一行三会)、商务部和国务院法制办等七部门成立了“产业投资基金部际指导小组”,一方面负责拟订产业投资基金的试点总体方案,另一方面在总体方案获批后,部际指导小组将承担产业投资基金的核准权。该种方案和监管思路摈弃了国务院个案特批的办法,认为根据PE的市场化特点,现有的法规已经足够规范和调整,无需另行出台法律或管理办法。应该说这种模式属于一种比较符合现实和市场特点的监管模式,是一种进步。

虽然在2008年春节前总体方案上报了国务院, 但仍然保留产业投资基金的称呼受到市场质疑,而且七部委意见不统一和操作不配合的情况依然存在;在产业投资基金试点停止审批、总体方案议而不决、终被放弃之后,对未来之路彷徨之下,又迂回到先前的“管理办法说”的老路上了。

以上在监管思路和模式上的反复曲折,不得不让人深思:我们的监管思路是不是出了问题?有关部门是不是违背了市场发展本来规律,以部门利益为先,扭曲PE本来面目,从而妨碍了行业的发展呢?或者,是否陷入各相关部委之间的协调难以解决的困境?

思路与出路:

创新思维放松管制改变起草办法

通过上述对基本概念的探讨、监管思路的回顾、当前困境的深度解析,我们认为推动我国产业投资发展的正确监管模式应当首先从思路上变革并创新地寻求出路,归纳为以下几点。

第一,发展是硬道理,权力协调不是硬道理;立足于在发展中解决问题,而不是人为计划市场的发展。针对有关主管部门的担忧,如果先放行后立法有可能导致一哄而上的问题,由此而强调前置审批、强化监管等行为,我们认为这是不符合金融创新的规律的;更多的有危言耸听以包藏部门垄断利益之嫌。

众所周知,任何一个金融创新,都必然受到市场的检验,诸多问题都是在后期市场实际运行过程中逐步解决的。国外成熟国家的金融市场如此完善,其间也是历经诸多检验,并不断修正的。即使以我国证券投资基金的发展历史来看,在实践过程中也存在了诸多问题,诸如“基金黑幕”、“老鼠仓”问题、基金业绩不良问题、粗放型管理问题等等各种弊端。证券投资基金行业主管部门采取了发展的眼光,在发展中不断改善监管,至今成绩是肯定的,机构投资者的队伍得到了充分发展。

回看PE,我们的PE发展还在婴儿期,我们没有必要担心这个婴儿是否会得老年痴呆症。我们需要服务市场的发展,让PE得到市场的锤炼才可以发展壮大,不需要政府凭空杜撰一个市场来,然后天真地认为由政府审批出来的一定会得到市场的认同。总之,以发展作为硬道理,许多问题是可以迎刃而解的。

第二,要用创新的思维解决当前的难题。

如前所论,12年过去了,PE的产业发展和监管思路办法久拖不出,问题长期悬而不决,其关键在于国家有关部门“屁股指挥脑袋”的思维定势,坚持维护本部门的权力和利益是问题难以解决的最大障碍。因此,我们需要以创新的思维解决当前的困难,这个思维的核心就是以“市场指挥脑袋”为原则。按照党中央十七大精神,政府运作的宗旨在于权为民所用;在PE基金的发展历程中,坚持先审批后发行的陈旧思维定势导致了个案特批的监管模式,市场要素得不到充分发展,这种与国际成功经验背道而驰的监管思维严重制约了产业的发展。有关部委对私募股权投资和产业投资基金的概念故意混淆,对基本事实和规律视而不见,实乃中国PE行业发展之怪现象,个别部门垄断利益居上的思维已是司马昭之心路人皆知,却依然在那里掩耳盗铃式地固执己见。

第三,坚持市场化原则,放松管制,还PE以本来面目。

私募股权投资本身就是一个市场化的产物,说到底在于成熟老练的投资人(机构投资者和富有个人),其本身具备市场风险的鉴别和判断能力,有能力选择相关的管理人和团队,并对自己的选择负责。违背这个市场规律,人为设置审批障碍,在某种程度上在市场的运行过程中增加了扰动因素,干扰了成熟老练的投资人的判断和鉴别。

我们都知道,股权价格反映的是历史和投资者可以获得的全部信息的综合;同理,投资人对管理团队的信任和鉴别也是如此。政府缺乏市场判断和市场风险的鉴别能力,却滥加审批,对投资人来说,从某种意义上相当于政府对他们所审批的投资基金投了信任票。但是政府仅仅管了审批,政府却不投资,在某种意义上相当于为管理公司背书,反而容易误导投资人的决策。因此政府的监管应当从金融服务的角度,借鉴英国金融服务局的经验,施行软监管,充分利用行业协会的自律管理。

第四,在明确上述思路与原则的同时,需要考虑如何起草管理办法的问题。经过12年的起草管理办法的徘徊不前,我们有理由怀疑本次管理办法的起草也是难有结果的。

因此,建议:一是,由国务院法制办主导办法的起草工作,采取招标的办法委托起草人;二是,由于涉及到多部门的利益,建议委托两家以上机构分别起草,取得竞争和互补的效应;三是,起草的草案交由相关行业协会征求市场意见,作出修改和协调;四是,限时限量完成,由国务院法制办提出时间和质量要求限制,避免又陷于无限期拖延的局面;五是,起草的蓝本以2005年十部委通过的创业投资企业的管理办法为基础,扩展到PE领域,严格区分政府行为和市场行为,加上对金融机构投资者的“放开投资”管理、行业自律为主的监管模式等条款,问题的解决实际上是不难的。

(作者何小锋为北京大学经济学院金融系教授;作者刘腾为北京大学经济学院金融系博士)

编辑:许倩xu.qian.1982@gmail.com