善琏湖笔的没落

2008-06-26张鹭

张 鹭

浙江湖州善琏,是中华文房四宝之首湖笔的发源地,素有“湖笔之都”的美称。而现在,善琏湖笔正逐渐成为一个没落的传说——镇上的六七百名笔工里,40岁以下的不会超过10个

某种意义上,浙江湖州的善琏是一个传说中的古镇。

以这个小镇为源头,一枝枝湖笔从简陋的家庭作坊源源不断地流出,与徽墨、宣纸、端砚一起氤氲成一纸纸水墨卷轴,呈现于庙堂和馆阁之中。

善琏镇西有一处废弃的码头。碎裂的条状石阶上,时有女子洗衣的身影。用来栓船的铁环一动不动地吊在石壁上,几只鸭子从布满水草的河道游过,在黄昏的余晖里漾出一圈又一圈波纹。水草爬满一条废弃船舶的半个身子,露出的一边船头静默在那里。

在70岁的退休笔工杨芝英眼里,这个码头曾经很重要。上世纪80年代,小镇通车前,这里一直是小镇通往外界的主要渡口,沿水路往北,到历史名镇南浔,经大运河去往湖州、苏杭和上海。

一把雨伞、一个笔袋,是当年笔工们外出卖笔的随身之物。杨的父亲就是其中之一,早上五六点从码头摇船出发,不眠不休,到上海也要整整两天。辗转于湖州王一品、苏州贝松泉、杭州邵芝岩、上海周虎臣、李鼎和、茅春堂等笔庄,一趟下来,基本上划出了湖笔流布的轨迹。

那时,这条水路并不太平。她父亲就曾经被土匪抢过。杨芝英说,小时候,父亲有一次回家,被剥得只剩下一条短裤。湖州沦陷于日军之手,抢东西的不只是土匪,还有伪军。当地老人们清楚地记得,作为该镇象征、供奉“笔祖”蒙恬的老蒙公祠就是被“伪军第36师”一把火给烧掉的。

沿着这条水路,杨芝英的父母被迫带着全家逃往苏州。抗战胜利,这家人逐个回到善琏。与他家一起去避难的笔工,很大一部分人留在苏州,形成了苏州湖笔。这个经历让她至今铭记。解放后日本客户到善琏湖笔厂参观,她把给羊毛脱脂用的石灰水藏起来,“不让他们学了去”。

“千万毛中选一毫”

善琏的每一次重大变迁,几乎都与战争有关。元初以前,善琏笔在文人圈默默无闻,安徽宣城的宣笔统治笔坛。逃避战乱的宣城笔工,将宣笔的技艺带到江南,便有了善琏笔在技术上的第一次改进。

手艺在善琏人心中举足轻重。“做笔的工具很简单,”善琏湖笔厂的车间主任童卫荣说,像骨梳、掀刀、盖笔刀、择笔刀、敲笔尺、拣刀……制笔的工具不外乎兽骨、木头和铁器。现在可以用机器来加工笔杆,笔头却只能依赖于笔工的双手。

与其他传统手工艺一样,湖笔原料的原始性与工艺内部的复杂化形成反向对比。浸、梳、落、拨、抖、连、拣、装、刻……一支湖笔,从剥离兽毛开始,经过100多道工序,才能成笔。分工和协作这种现代工业品质,在制笔业里一直是传统。“笔工每个人只学一两道工序,做水盆的只学水盆、择笔的只做择笔,”童卫荣说,“这样一来,湖笔制作必须是以工厂或者小镇为单位。”

老笔工沈锦华是24个笔工的师傅。他14岁开始学习择笔,至今已经做了61年。和老伴内水娜双双从善琏湖笔厂退休后,在镇棋牌室打麻将之余,在家里开了个小笔坊,一旦有客户要笔,夫妇俩就叫上邻居帮忙做一点。

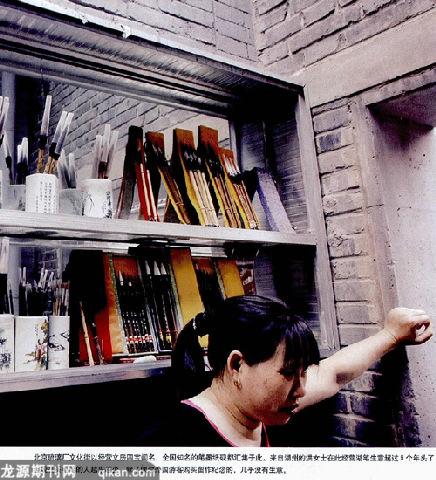

这个家庭作坊保持了善琏湖笔“男做择笔、女做水盆”的传统。《中国新闻周刊》记者拜访时,内水娜和邻居正在做水盆。她手中的羊毛经过脱脂和浸泡,已经有了笔头的雏形。她正在挑无锋的杂毛。因为要用右手大拇指和刀片一起把杂毛夹掉,她右手的大拇指关节磨出厚厚的茧。经常年的浸泡,茧看上去更像一个大水泡。

“湖笔为什么叫‘湖笔?我们湖笔最擅长做羊毫。这个羊毛是一定要用我们杭嘉湖地区所产的山羊毛才行。北方太冷,山羊毛太软,没有锋。我们浙江的上虞、江都和江苏的无锡、南通一带的山区,春天吃草,冬天吃桑叶,这样喂养出来的羊毛含蛋白质多,又嫩又细。”沈锦华说,“只有这些地方的羊毛才会有一段半透明有韧性的锋颖,行话叫‘黑子。有锋颖的毛笔才能写出锋韵。”

并不是所有的山羊毛都能用来制笔。“只在山羊的颈、腋下的毛才能用,因为不容易摩擦到。一只羊大概也就4两笔料。这4两中带‘黑子的顶多只有一两六钱。”这些笔料按不同的质量和长短被分成10多个等级,分别用在不同的笔上。这个过程的繁复,可以用善琏人尽皆知的一句白居易诗来概括:千万毛中选一毫。

过去的制笔工艺过于繁琐,很多毛颖古技已经消失。“湖笔中极富特色的宿羊毫就没有了,”湖州文化名宿、茶文化研究专家、74岁的寇丹说,所谓的“宿”就是让羊毛日晒露宿,自然脱脂。这个在过去需要3年才能完成的过程,现在已经被交付给化学品的浸泡。“‘宿的笔毫流水平均顺利,笔毫所至处,墨会跟着送到笔尖;而不‘宿的,虽然也饱含墨汁,但运笔时得等墨流下,否则墨色会突然干掉。”

传说与现实中的永欣寺

善琏的起源建立在一个传说之上:秦将蒙恬被秦始皇遣往江南购置珍玩,私自将银两用于赈灾而不敢回朝,在善琏西堡村的永欣寺小住。其间,蒙恬偶然救下西堡村的溺水女子卜香莲,两人互生情愫。

一次打猎归来途中,蒙恬发现山兔毛可供制笔,将兔毛纳入竹管,卜香莲又在无意间用石灰水将兔毛脱脂,制成毛笔。从此,在蒙恬夫妇的传授下,西堡村民世代以制笔为业,并祀蒙恬为“笔祖”。

在叙述这个故事时,65岁的卜水清能精确地复述每一个细节,还会不时强调,“卜香莲很聪明的。”卜水清是现在的西堡村唯一姓卜的人。根据代代相传的说法,她家是“笔祖娘娘”卜香莲的后人。“你别看附近有个卜家堰村,他们都是后来的,”卜水清用不容置疑的口气说道。

这个传说至少包含部分可信的要素:永欣寺。外人很难了解永欣寺对于善琏镇的意义。在涉及湖笔为数不多的方志、掌故中,它是善琏唯一可以被指认的历史地标,而不是善琏人更为熟悉的蒙公祠。

老笔工杨芝英的儿媳陈云琴是湖州市地方志助理研究员。根据她的考证,关于永欣寺的信史,最早可以追溯到唐代何延之的《兰亭记》,王羲之的七世孙智永禅师(隋代人)“常居永欣寺阁上临书……凡三十年于阁上临得《真草千文》。”清代同治《湖州府志》也说,“盖自智永僧结庵连溪往来永欣寺,笔工即萃于此。”

现在坐落在镇东的永欣寺正在翻修,外表红墙绿瓦,雕廊画柱。专程来买笔的外地人并不知道,这个永欣寺以前一直是当地的“土祖殿”,并非历史上的永欣寺。

事实上,即便是镇上最年长的老人,也没见过历史上的永欣寺。唯一能证明永欣寺存在的实物,只剩下镇上荒坟村金济仁家的一篇遗文《善琏乡土地历史》,这是其曾祖父金蒲田从老永欣寺的匾文上抄录下来的。

卜香莲的后人

每年农历九月十六,蒙公生日的“游

神”传统被保留下来。最近的一次“游神”是3年前——背着笔袋、胸前插几支毛笔的笔工们,抬着小号的蒙恬像在镇上游行,晚上请越剧班子来蒙公祠前的空地上演戏。卜水清喜欢在这天晚上跟着一起跳扇子舞。

卜的丈夫谢善发说,解放前老蒙公祠还没被烧毁时,蒙恬像是要从镇上游到西堡村的,“以前的善琏就在这里(指西堡村),码头那边是后来才建镇的,游回来表示不忘本。”

蒙公生日那天,笔工们都要去摸“笔祖”夫妇的手,祈求来年手艺见长,生意兴旺。每年农历三月十六,“笔祖娘娘”卜香莲的生日,被关注的程度小一些,不过他们家至少会放挂鞭炮,点上蜡烛,“毕竟是娘家人嘛。”

卜水清家中的客厅里挂着父亲卜瑞生的遗像。她用崇敬的语气谈起自己的父亲,“他在村里很有声望的。”

卜瑞生的确是老一代笔工里的成名人物。即便是上世纪初户户出笔工的善琏,他的名字也频频与姚关清等人一起,出现在湖笔研究者列出的“著名笔工”名单之中。在善琏人的观念里,这一代人也是最后的“过去时”。在他们以后,很多的传统只能到“我爸爸他们那时候”去追寻了。

14岁开始学水盆技术的卜水清没有读书,生在湖笔世家的她拜了另外一位老笔工为师,“在自己家不好学的”。她说自己拜师时仪式比较简单。那些讲究规矩的人,猪蹄一双、酥糖两包、红烛一对以及炮仗,由保人领着去师傅家拜师。保人的作用在于,防止徒弟把手艺学到手就跑了。

在很长一段时间里,就像这个小镇本身一样,制笔的手艺呈现出封闭的特征。沈锦华回忆说,即便到了民国,手艺也是秘不外传的。如果把手艺传给外面的人,就必须在蒙恬像前开祖庙,罚做一台戏。“只要是善琏人做的湖笔,我们一看就能看出来,别的笔肩架没这么齐的。”

作为湖笔的发源地,整个西堡村现在只有两个30来岁的中年妇女,在5分钟路程的善琏镇上“给私人老板做笔”。卜水清身体不好,早已经做不动,制笔的工具已经送人。她的儿子只学了一年做笔,就耐不住单调和辛苦,跑到湖州一家水泥厂上班。

逃离善琏

除了冯应科、陆文宝、张进中等几个传奇笔工的名字偶现于文人们的酬唱之作外,湖笔在文化史上的辉煌似乎与笔工们毫无关系。这个小镇的名字很少见于正史,即便是在当地的府志和县志中被提及,也不过寥寥数语。

在这种被外界忽略的静谧中,几百年一晃而过。

带有硫磺味的蚊香的气味,是杨芝英的儿子孙育良对于善琏最深刻的记忆。孙育良说自己小时候是在湖笔堆里泡大的。母亲上班时,他和别的孩子就在湖笔厂里一排排坐好的笔工之间跑来跑去。下班后,母亲往往还要把活带回自己那幢黑瓦白墙的房子里来做。每到夏天,母亲就在刺鼻的加入硫磺的蚊香烟雾中工作,直至深夜。

湖笔挥洒出来的艺术,是以笔工们的健康为代价的。由于需要长年保持不动的姿势,腰部的损伤与胃病是这个行业的通病;作水盆的女笔工,因为双手需要长期泡在水中,每到夏天,手指根处的溃烂会一直蔓延到手掌。此外,冻疮和风湿病也是常见的职业病。

一定程度上,正是某种封闭性,让善琏笔工们能够安于单调、辛苦的生活方式。这一切,随着流动和开放成为社会的主流命题而改变。卜水清的丈夫谢善发清楚地记得,小镇能通汽车是在1985年。从那以后,码头逐渐成为少有人顾的死角。

孙育良是镇上中年笔工里最后的传奇人物——从事刻笔的他将微雕艺术引入湖笔笔杆的雕刻。1992年,他曾经在O.75厘米的青笔杆上,刻出900字的《陆文学自传》。从小热爱书画艺术的孙育良,依靠自己的刻笔绝技和湖笔生意,走上了艺术道路,现在成为湖州名气响亮的中生代画家。

孙育良说他请湖笔厂的老同事们做笔,从来不压他们的价,“一线笔工的收入太低了。”善琏湖笔厂车间主任童卫荣说,普通笔工在厂里的月收入不过六七百块。厂里的工资比湖州市规定的退休金都低,妻子庄蓉蓉2001年退休,每月能拿到1200元退休金,而作为在职车间主任的他却只有1000元。厂里的笔工们聊天的切口往往是,“你还有几年(退休)?”

1980年进厂时,孙育良为了找到这份笔工工作,曾经托了点关系。那时湖笔厂的工资比一般的工厂高,老笔工沈锦华回忆说,外国人来参观,看见湖笔厂职工带着金项链、金戒指,都不相信,以为是假的。

这份优越感仅仅保持不到20年。湖笔价格的涨幅远远小于原料和人工价格的涨幅,这20年几乎就是湖笔利润逐渐压缩的过程。作为唯一能控制的成本,一线笔工的相对收入持续下跌,现在已经没有年轻人愿意继续做湖笔。善琏湖笔协会会长李金才说,现在镇上的六七百名笔工里,40岁以下的人不会超过10个。

最后一批进厂的工人还是十几年前的事,十七八岁进厂的他们现在已经30多岁。在他们之后,已经看不到新生代的笔工。年轻人被周边城市的经济吸引力迅速抽离,即便有少量“留守”本镇的,也被镇内收入更高的毛纺厂、头巾厂吸引过去。

难以坚持的湖笔精神

“即便到了明代,善琏也还只是一个村。”湖州市图书馆副研究员钱志远倾向于认为,善琏建镇应该是在明清时期。即便是发展到镇,它的规模也并不大。善琏人把老镇区称为“老街”,因为古镇实际上就是一条两侧布满房屋的街道。

自晋至宋,湖州先后迎来王羲之、王献之、颜真卿、苏轼这样的知识精英治郡,这股潮流到宋末元初的赵孟頫达到极致。日书万字的赵孟頫非常讲究笔的制作方法及质量,稍不如意,就折裂重制,直到满意为止。明李日华《六研斋杂缀》记载了赵孟頫的叔父赵兴,传授善琏的传奇笔工冯应科制笔之法的故事。

元代对江南士人的打压,使得他们无法继续“学而仕”的道路,转而投身于文化、艺术,促发了审美趣味内敛的“文人画”的兴起。研究湖州地域文化的湖州师院副教授陆建伟认为,“文人画”的特色在于对笔墨的强调,从宋画讲求景观写实变为注重心绪意境,“他们的注意力集中到描画本身的线条、色彩,就是笔墨本身。”

这种审美趋势在画坛里绵延三百余年,一直延伸到晚明的董其昌、“四王”和吴门画派。元以前以狼毫和兔毫为主的硬毫笔对此已无力适应,善琏以羊毫见长的湖笔开始成为被追逐的对象。直至清代,作为科场考试规范字体的馆阁体盛行,将善琏湖笔的影响力推向极致。

这种由“硬”到“软”的转变,现在又可能遭遇由“软”到“硬”的命运。

孙育良将湖笔刻字视为创作的过程。刻字时,他习惯关掉电视机、收音机、电话,静心凝神,一气呵成。“一旦有停顿,刻出来的字大小就不一样”。

他在湖笔厂学徒期间,为了让自己的技艺达到炉火纯青,下班后晚上在家苦练颜(真卿)体字,“颜体字比较正”。清代“四王”、八大山人和黄宾虹的画也是他临摹的对象。“心要能静下来,要动脑筋,时刻想着怎么把笔做好。”

现在做湖笔生意,他为人量身定做,先问对方的用途,然后给做相应的笔。“如果是写王羲之的《兰亭序》,就做狼毫;如果是颜体,就做短粗的羊毫,如果是祝枝山的狂草,就在羊毫中加点羊须;如果是何绍基,就做长锋瘦笔。”

但是,这样的心态早已被以效率为取向的生产所替代。童卫荣说,上世纪80年代以前,善琏湖笔厂的极品长锋玉兰蕊,每个笔工一天只做13支,一支笔的售价7元,可以占到当时月工资的三分之一。现在虽然涨到了20元,但与物价上涨的幅度比,价格反而下降了很多。“现在的笔工们一天能做好几十支,不然没法保证收入,我们也只好睁只眼闭只眼。”

李金才估计,善琏每年生产的1000万枝湖笔,占据的市场大概是20%。如果仅就市场占有量而论,像当年取代宣笔一样,湖笔已经被江西文港毛笔所代替。那里有着更为低廉的工价,和更务实的市场意识。

江西笔在羊毫中加入猪鬃、马毛甚至尼龙,写起来比较有弹性。在湖州笔道研究馆馆长王似锋看来,江西笔的弹性是借助了外力,这迎合了一些速成书法家的需要。“潘天寿提倡学书要用纯羊毫笔,为什么?初学的人不能凭借毫力,要学会用指、腕、肘的力量,让笔力轻重停匀、收放自得。让他感到无奈的是,善琏湖笔也未能免俗,开始在羊毫中加入硬毫。

王似锋说自己写字作画只用湖笔,硬毫笔因为本身的硬度,容易折损,使用寿命不长。羊毫却是越用越好用,一支羊毫在手里反复玩味两年最为舒服。他甚至认为,湖笔的软,源于湖民“性敏柔慧、厚于滋味”的秉性。

“一枝长羊毫按下去几分,力道才舒服,要慢慢去体会,去感受。这一笔下去,可能就是一片荷叶,可能就是一片山水。这是修养的过程,你在里面养久了,自然整个心都被滋润了。”