知识分子要“追慕崇高”

2008-04-24何志坚

何志坚

6月3日,一场夏日的及时雨把北京城清洗得一尘不染。下午3点,我如约来到位于北京南城的方庄,在楼群林立的小区中找到了苏叔阳的住所。来开门的是一位精神矍铄的长者———他就是我要采访的苏老先生。

房间布置高雅简洁,客厅的墙上挂着苏叔阳的照片:双目炯炯,凝神沉思,流露出学者的睿智和作家的敏锐。苏老引我到他的书房落座,很热情地端茶给我。看着眼前这位精神饱满的老人,我很难把他与刚手术出院的病人联系起来。他的热情和亲切也使我很快消除了拘谨。

多年来,苏叔阳的名字伴随着一部部脍炙人口的作品被广大读者和观众所熟悉。1960年中国人民大学党史系毕业的他,曾先后任教于中国人民大学、河北北京师范学院、北京中医学院。1978年任北京电影制片厂编剧,1979年后任中国作协理事、中国电影家协会理事。1991年获国务院政府特殊津贴。他创作的话剧《丹心谱》,获庆祝中华人民共和国成立30周年献礼演出创作一等奖;《左邻右舍》获全国话剧、戏曲、歌剧优秀剧本奖。他的代表作有电影《夕照街》,长篇小说《故土》;作品《理想的风筝》被选入小学课本。

“在我施父爱于儿子的时候,终于尝到了父爱的金苹果”

苏叔阳1938年生于河北保定。我们的访谈也是从这里开始的。

1935年,何应钦与日本华北驻屯军司令官梅津美治郎签订《何梅协定》,放弃华北主权;两年后的1937年“卢沟桥事变”爆发。特殊的时代背景使苏叔阳“生而为亡国奴”。日本殖民统治期间,从幼儿园到小学都必须学习日语,但是他和其他中国学生一样,“因為强烈的爱国心而抵制日语的学习”,甚至私底下“偷偷画国旗”。

“还记得小时候父母是怎么教育您的吗?”我试探性地问。

“我从小缺少父爱!”这个回答让我很惊讶,也让我为勾起他伤心的往事而感到抱歉。苏老笑着给我解释,他父母的婚姻是典型的“父母之命,媒妁之言”。“正准备入护士学校的母亲,辍学嫁给正在读大学的父亲。”他的降生没有给这个家庭带来任何的欢乐,却“是父母间感情恶化的象征”。“从我记事时起,就极少见到父亲。他同另一位女士结了婚。”至今苏叔阳还记得,很小的时候母亲带着他风尘仆仆地追索父亲的足迹,在父亲的新家门口,伫立寒风中被羞辱的情景。因为这个原因,苏老对父亲早期的情况并不了解,他只是这样对我说:“在我们私人关系上,作为父亲,他是不太合格的!”

苏老的母亲是位刚强、能干的女性。“我如今的一切都是她无私的赠予。一个失落了爱情和断绝了财源的女人,靠她的十指和汗水,养大了我们兄妹,那恩德与功劳是我永远也无法报偿的。”苏老告诉我因为母亲特殊的经历,她教育自己的孩子从小“要为她争气,做人要公正,宁愿吃苦、宁愿吃亏也要帮助人,做事情要有原则。”母亲的教导让他终生难忘,“我没有让母亲失望”。

苏老与父亲的关系“寡淡到连朋友也不如”的状况一直持续到上世纪80年代。但是,毕竟血浓于水,亲情割不断。“每当我有新作问世,哪怕只是一篇短短的千字文,他都格外欣喜,剪下来,藏起来。逢年过节邀我们见面时,喜形于色地述说他对我的作品的见解。”而苏老也从不提起他们之间的龃龉,“仿佛我们从来恩爱无比,是一对令人羡慕的父子。”苏老告诉我,他同父亲一样在感情上是脆弱的。“当我第一次接到他的电话,嘱咐我不要太累的时候,我竟然掉下了热泪。这是我生平第一次为父亲流泪,我终于有了一位实实在在的,看得见摸得着,可以像别人的父亲那样来往的父亲。”

后来苏老的父亲不幸去世,苏老特地为父亲写了一篇文章《早该说的一些话———祭先父》。在文章中,他这样写道:“我衷心地感激上苍,在我施父爱于儿子的时候,终于尝到了父爱的金苹果。虽然太迟、太少,总算填补了一生的空白。”

“教师应该先教学生做人,其次是做学问”

我不想让苏老过分地为往事而伤心,于是把话题从家庭教育转到了学校教育。

苏叔阳的作品《理想的风筝》入选小学五年级语文教材。这篇回忆性的文章,以一个学生的语气,描写了一位残疾的教师,他乐观开朗、爱学生、爱工作、爱祖国,对生活充满了强烈的爱与执著的追求。

提起这篇教师题材作品的创作背景,苏老饶有兴趣地给我讲起了他与教师的不尽情缘。他的父亲是北京石油学院的教授,爱人和岳父岳母都是教师,他的二哥也曾经当过老师,而他自己有着18年的教龄,至今仍是多所学校的客座教授。

苏老说,促使他写这样一篇回忆文章,除了与教师这个职业有着千丝万缕的联系以外,主要还是和自己的经历有关,“我当教师虽然有过坎坷,与当时的时代背景有很大的关系,但我也有过非常愉快的经历。”“另一个原因是,在我的所有老师中,刘老师是给我印象最深,也是我最敬佩的老师。”很多年过去了,苏老对刘老师的敬佩之情依然如故。

在治学上,刘老师对历史的全身心热爱给苏老留下了深刻印象:“刘老师对历史的那种拥抱感,使得我对历史充满兴趣。我对历史的感觉是刘老师给我的。”后来苏老选择了历史专业,他说:“好的历史学家需要有对历史良好的感觉。刘老师说起历史来就好像他自己亲身经历过一样,每件历史事件他都是参与者,同时又是旁观者。刘老师对历史的感觉不是每个学历史专业的人都明白的,不是每个号称历史学家的人都具备的。”

见苏老对刘老师的评价如此之高,我不禁好奇,在苏老眼中优秀老师的核心品格是什么。“您认为作为一个合格的老师,最应该具备的品格是什么?”我问。

苏老毫不犹豫地说:“教师应该先教学生做人,其次是做学问。”

说这句话的时候,苏老显得非常的自信。我想这是一位长期从事教育工作的前辈对这个问题的深刻思考吧。我追问道:“那您觉得学校教育给您最大的帮助是什么?”

“学校教育给我最多的是学习的技艺与学习的方法。”苏老的回答仍然是那么铿锵有力。苏老告诉我学生时代的他并不是个死读书的“书呆子”,老师布置的作业他都能很快地完成,之后便和同伴一起玩耍。“现在的学校和老师过分地强调知识的灌输,而非学习知识技能的传授,使得我们的学生过于‘劳累。”

中学教育给了苏老开阔的视野和思想,而提到现在的中学教育,他认为在这点上并不尽如人意。“我的一个中学同学虽然学的是工科,搞火箭发射的,可人家写起《红楼梦》评论来让很多所谓的‘红学家感到害怕,因为他说的总和别人不一样。他是用自然科学的办法来研究《红楼梦》。”时下的学生很少有这样扎实的文学功底。

“您觉得现今中国教育体制存在的主要问题是什么?”

苏老感叹道:“应试教育有两个非常明显的弊端:一是不能学以致用,理论与实践严重脱节;二是造成了近亲繁殖,统一风格,不能百花齐放。”他还说,教育应该是富裕社会、造福社会、培养优秀后代,这才是教育的终极目标。

“作家不能忘记自己的社会责任”

学习党史专业的苏叔阳1960年毕业后,从事教师行业18年。1978年任北京电影制片厂编剧,开始走上了电影创作与文学创作的道路。都说隔行如隔山,苏老何以做这样的转变?

他告诉我之所以走上创作的道路,是因为长期的艺术实践使他对创作充满兴趣。“我从三四岁开始登台表演,大学期间也一直为学校的表演创作剧本,长期的实践使我比专业的话剧演员更能控制舞台!”苏老说。他认为自己不是专门趴在屋里写作的那一类,而是从小喜欢艺术,“是从戏剧后台走出的‘另类作家”。

1978年创作的话剧《丹心谱》是苏叔阳的代表作,当时在社会上引起了巨大的反响。剧情讲的是老中医方凌轩的故事,他致力于冠心病新药的研究,得到周恩来总理的关怀。“四人帮”控制的卫生部利用方凌轩的女婿庄济生,对新药研究百般阻挠。方凌轩等不顾迫害,终于制成新药时,传来了周总理逝世的噩耗,大家化悲痛为力量,继续努力工作。

在“文革”刚结束的年代,这样一部有着现实意义的作品,对社会和人们思想的冲击无疑是巨大的。提到作品创作的初衷,苏老说当时的人们对这部作品有一段“美丽的误解”。

“当时中国人处在对十年文化大革命的反思当中。一种主流的反思就是非常怀念周恩来。所以这部作品问世后,人们普遍认为它是一部表达对周恩来怀念的作品。”苏老笑着解释说,作品客观上的确有歌颂周恩来、反对“四人帮”的成分,但其实写这部作品主要是为了歌颂三代浩然正气的知识分子,批判动摇的知识分子。“我心中一直有一个在当时不能说出口的想法:我是知识分子家庭出身,我自己也算个知识分子。当时的客观环境是没有一个人称赞知识分子的。我对这个颇为不满。”那时的苏叔阳时常这样问自己:“难道中国知识分子在历史上的作用就是这样吗?对他们的评价公平吗?”

“您如何看待改革开放30年以来,人们对知识分子态度的转变?”我问。

苏老说:“30年来,国家对知识分子的态度有根本性的变化,尽管这个根本性的改变还没形成完整的体制和制度,但是我们已经看到这样一个曙光了。”他认为中国的知识分子作为中国最先觉悟的一群人,在每个历史时期都起到了很重大的作用。从历史来看,任何一个不恰当地对待知识分子的朝代,绝对不可能兴盛。“对待知识分子必须从两方面来看:从国家和政府来说应该关怀知识分子,不要把学者当成没有‘七情六欲的人;从知识分子的角度来说,知识分子之所以为知识分子是其担负了国家和民族的命运。因此,知识分子内心应该是要‘追慕崇高,否则在国家危难的时刻则会丧失登高一呼的勇气。”

苏叔阳现为中国文联全委会委员、学术指导委员会委员,中国电影家协会副主席、顾问,中国作家协会全委会委员、影视文学委员会副主任,中国戏剧家协会创作委员会委员,国家一级编剧。他从1978年开始正式从事艺术工作到今年已经整整30年了,他对当前的文学创作与电影创作有着独到的看法。

“当前文学创作中出现的一些问题的确让我感觉有一点忧虑。”苏老的忧虑主要有两点:一是当前文学创作中缺乏对民族、对社会的思考,游戏笔墨、游戏人生,或者以自己的一些小的欢快和悲伤为中心。“‘小女人文学尚可以看,如果‘小男人文学盛行,这个国家就没救了!”苏老如此感慨。他认为,现在这种小家子气的文学已经成为一种势头,并同出版界结合在一起,对整个文化氛围形成了很负面的影响。二是,作家进行文学创作时忘记了自己的责任。文学是生活的一面镜子,作家是镜子的持有者,要将镜子擦干净,反映真实的生活。“我非常同意夏衍的一句话‘作品无禁区的,但是作家的心是有禁区的,作家自己要把握住什么该说,什么是不该说的。”

对于当前电影的现状,他表达了同样的忧虑。苏老认为电影不是不能市场化,早年“《国歌》就是市场化中出现的,《风云儿女》就是卖票的。”他强调:“电影要符合时代,要反映时代人们的所思所想!”他认为所有艺术的本源应该是文学,而文学的社会性便是反映社会生活,所以“失去了文学,电影就失去了生命”。

“心宽一寸,病退一尺”

就在采访苏老的前几天,他刚刚术后出院。1994年患癌症以来,他仍顽强地生活、工作着,写作300多万字,出书8本。抗癌14年,先后多次手术,可他仍笔耕不辍,积极乐观地过着每一天,完全不顾古稀的年龄。

“得知自己患了癌症时,您是什么反应?”我小心地问道。

“我很早就知道自己得的是肾癌,也曾苦恼过,一是不愿承认事实,总幻想这是误诊;二是怕就此告别人世。后来想通了,痛苦与哀求都于事无补,与其消沉下去,倒不如积极去面对它,或许还有救!”从那之后,苏老开始有意识地在体力上作准备。他当时住院在六楼,为了锻炼身体,就坚持每天走着上下楼梯。

“总结这10多年与病魔斗争的经验,有愿意和大家分享的吗?”我追问。

苏老的回答很有意思:“心宽一寸,病退一尺。首先要把病当朋友看,善待它们。但这个朋友不请自来,还有点小脾气,必须耐心地安抚它。”每次去医院,苏叔阳都不是说去看病,而是说“看老朋友来了”。他也并不同意所谓“抗癌乐园”这一说法,认为应该以平常心来对待它,“该手术就手术,该调理就调理”。“其次,要给自己找点事情做。”苏老给自己总结了做事的三个原则:“政治上不惹事,经济上没有事,多多少少为国家做点事。”“找点事情干也要有策略,要使自己有成就感”,苏老补充说。

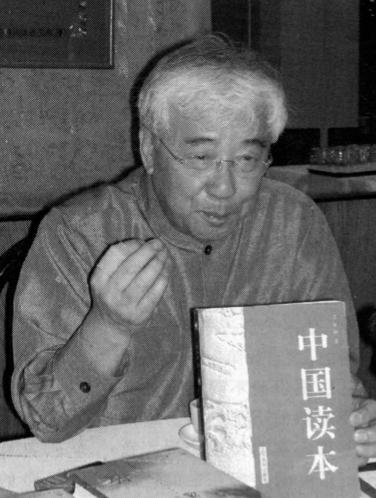

于是,苏叔阳想了两个办法对付自己的病,一是锻炼身体,开始每天爬楼梯、快步走;二是让自己沉浸在写作的愉快中,以此来赶走对病的愁苦。《中国读本》一书就是苏叔阳利用第一次手术和第二次手术之间的空隙完成的,第二次手术后又做了一些修改。

采访快结束的时候,苏老书房中的一台电脑引起了我的注意。“这是您的电脑吗,经常使用吗?”我好奇地问。

“我从电脑开始普及的时候,就开始使用电脑。除了偶爾想留点手稿外,平时写作也基本都是在电脑上完成。”之前,曾遇到很多年纪偏大的作家都习惯用纸稿写作,对电脑一窍不通甚至排斥,所以,苏老的回答有点出乎我的意料。

因为文章的需要,我向苏老索要他的照片。他很熟练地打开电脑,从里面找了一些照片拷贝到我的移动硬盘中。旁边苏老的学生向我透露了一个苏老的秘密,原来苏老还特别爱发短信,平常联系朋友基本通过短信,有时有好的短信也会给学生转发。

采访结束后,苏老执意要将我送出门。两个小时的采访,与一位睿智老人的对话,从过去到现在,从理想到现实,随着老人的讲述,我的思绪在时空间穿梭。与其说这次采访是一次挖掘,倒不如说它是一次施洗,用老人智慧的深思,告诉我知识分子所要追慕的真正崇高。