寻找宇宙的真相

2008-03-22熊毅

熊 毅

在繁星闪烁的夜晚,你是否曾像我一样望着满天的星星思考,到底是我们在看星星,还是星星在看我们呢?当朝阳升起,夕阳西下的时候,你是否也曾和我一样有这样的疑问,究竟是太阳在动,还是我们在动?时光回溯到两千多年以前,那时的人们穿着麻布衣服在田间劳作,这个世界对于他们而言,只有一件事是不变的,那就是太阳不可能从西边升起。当时的人们行不过周围百里,所见也不过百里之内的东西,于是自然而然就有了“天圆地方”的假想。在他们的眼中,我们所居住的地球是整个宇宙的中心,而天上的日月星辰都是在围绕着地球作圆周

运动。虽然今天我们都已经知道,只有月球是在绕着我们转,地球及其他行星都是在绕着太阳转,然而这个认识的改变却经历了一个相当漫长的过程。

亚里士多德:用神学勾画宇宙

在一长串探索者的名单中,首先出现的是一位博学广识的古希腊哲学家——亚里士多德(Aristotle,公元前384年~公元前322年)。作为国王亚力山大的老师,他的学说与思想在当时的古希腊城邦及周围的广大地域内有着巨大的影响。

“吾爱吾师,但吾更爱真理”,亚里士多德如是说。作为一个智者,他从小便对获取知识有着强烈的欲望。他凡事亲历亲为,从经验的世界出发,凭借自己超人的智慧与勤奋的思考,在学术上获得了很大的成就。

他从众神体系出发,认为世界上最和谐的图形是圆形,圆形象征着圆满,圆形给人以艺术上的审美体验。众神从地位与力量上来讲,是整个宇宙的主宰者。

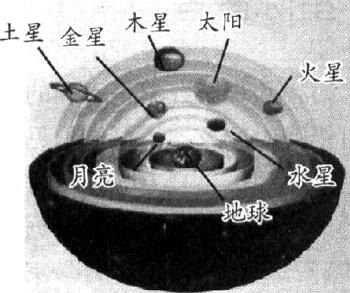

人类因力量弱小而居于下的地位,众神则因为有力量、圆满,能支配人而居于上的地位。就像人类居住在地面,而众神则居住在宇宙中的某一高处,在那里一切都是圆形的,一切也都是圆满的。基于这样的想象,他认为地球是宇宙的中心,其他星体都绕着地球作和谐的圆周运动,这就是人类早期的地心说思想。

托勒密:

地心说的集大成者

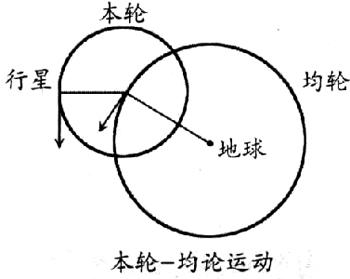

作为古希腊的最后一位大天文学家,托勒密(Claudius Ptolemaeus,约公元90年~168年)全面承袭了亚里士多德的地心说。他设想,各行星都绕着一个较小的圆周上运动,而每个圆的圆心则在以地球为中心的圆周上运动。他把绕地球的那个圆叫“均轮”,每个小圆叫“本轮”。同时假设地球并不恰好在均轮的中心,而偏开一定的距离,均轮是一些偏心圆;日月行星除作上述轨道运行外,还与众恒星一起,每天绕地球转动一周。托勒密的这个设想较为完满地解释了当时观测到的行星运动情况,并取得了航海上的实用价值,从而被人们广为信奉。

托勒密的天体模型的主要特点是:1. 绕着某一中心的匀角速运动,符合当时占主导思想的柏拉图的假设,也符合亚里士多德的物理学,易被接受;2.用几种圆周轨道不同的组合预言了行星的运动位置,与实际相差很小,相比以前的体系有所改进,还能解释行星的亮度变化;3.地球固定不动的思想,符合大多数人对于天体运动的认知。

在当时的历史条件下,托勒密提出的行星体系学说,是具有进步意义的。首先,它肯定了大地是一个悬空着的没有支柱的球体。其次,从恒星天体上区分出行星和日月是离我们较近的一群天体,这是把太阳系从众星中识别出来的关键性一步。同时,托勒密的地心说又恰好迎合了基督教义《圣经》上“天与地都是上帝创造的,地球位于宇宙中心”的说法,处于统治地位的教廷便竭力支持地心学说,使得地心学说长期居于统治地位。

哥白尼:

日心说的始作俑者

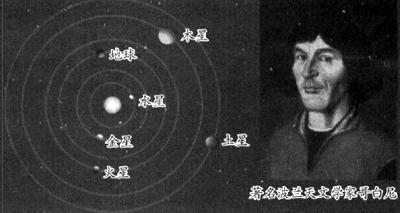

随着事物的不断发展,天文观测的精确度渐渐提高,地心说的破绽逐渐暴露出来,后来居然发现托勒密所提出的均轮和本轮的数目竟多达80个左右,这显然是不合理的。人们期待着能有一种科学的天体系统取代地心说,而哥白尼(Copernicus Nicholas,公元1473年~1543年)正是对地心说提出质疑的第一人。

哥白尼出生于波兰托伦城的一个商人家庭。由于父母早丧,他从小就由当教士的舅舅抚养,在舅舅的支持下学完了大学课程,并进入了弗罗恩堡大教堂担任教士。在大学期间备受文艺复兴思潮洗礼的哥白尼对地心说产生了怀疑。于是,在担任教士期间,他在教堂围墙上的箭楼里建立了工作室,并在里面设置了一个小小的天文台,用自制的简陋仪器,开始了长达30年的天体观测。正是在这里,他写下了震惊世界的著作《天体运行论》,其中选用的27个观测事例中,有25个是他在这个箭楼上观测记录的。

作为自然科学的一门重要分支,实际观测是天文学研究的一个重要依据。哥白尼在《天体运行论》一书中公然写到:“太阳是宇宙的中心,所有行星都围绕太阳运转;地球不是宇宙的中心,而是绕太阳运转的一颗普通行星”“人们每天看到的太阳由东向西运行,是因为地球每昼夜自转一周的缘故,而不是太阳在移动”“天上的星体的不断移动,是因为地球本身在转动,而不是星体围绕着静止的地球转动”“火星、木星等行星在天空中有时顺行,有时逆行,是因为它们各依自己的轨道绕太阳转动,而不是因为它们行踪诡秘”“月亮是地球的卫星,一个月绕地球转一周”。然而,面对巨大的舆论压力,孤掌难鸣的他并没有选择在生前将此书出版。因为

他深知,一旦“太阳是宇宙的中心”这一事实被暴光,也就意味着宣告“上帝创造世界”这一理论是荒谬的。所以直到他已是69岁的老人时,才同意将他的《天体运行论》出版。1543年5月的一天,当拿到这本书时,他已经瘫痪在床一年多了,他只摸了摸书的封皮,便欣慰地闭上了眼睛。

布鲁诺:

真理的殉道士

哥白尼虽然去世了,但哥白尼的学说却被继承了下来。同样有一位教士,在广泛的阅读和不断的思考之后,毅然决定站出来公开表示支持哥白尼的日心说理论,并最终被教会判处死刑,烧死于罗马鲜花广场,他就是布鲁诺(Giordano Bruno,公元1548年~1600年)。

在天主教会的眼里,布鲁诺就好似一把胸前的匕首,是极其有害的异端和十恶不赦的敌人。因为躲避天主教的人身迫害而远走他乡的布鲁诺在教会的阴谋诡计中被抓,并被推进宗教法庭的监狱里折磨了长达8年之久。但令天主教万万没想到的是,这位看似弱不禁风的著名学者的骨子里却如铁似钢一般,任你如何折磨利诱,一颗向着真理的心始终不曾动摇。甚至在行刑前,他还轻蔑地对刽子手说:“你们宣读判决时的恐惧心理,比我走向火堆还要大得多。”

第谷:

勤于观测的星学之王

正当哥白尼的日心说与托勒密的地心说争执不下时,丹麦的天文学家第谷(Tycho Brahe,公元1546年~1601年)却在坚持不懈地连续精确观察和测量宇宙行星位置。

第谷对天文学的重大贡献在于他通过长期观测积累的有关行星运行的大量数据资料,成为那个时代罕见的天文观测家,获得“星学之王”的美称。第谷从小迷恋天文观测,终身致力于天文仪器制造和天文研究,1576年,丹麦国王将丹麦海峡中的汶风岛赐给第谷,并拨巨款让第谷在岛上修建大型天文台。这座天文台被誉为“天堡”,它规模宏大,设备齐全,所用的天文仪器几乎都是第谷设计制造的,其中最著名的是第谷象限仪。

第谷的观测初衷是想证明哥白尼的学说,但根据哥白尼日心说中关于地球运动可以通过恒星视差反映出来的方法进行观测时,却怎么也观测不到。于是,他对日心说产生了怀疑,并提出了介于日心说和地心说之间的“太阳地球双重中心”宇宙体系。在这个体系中,除地球外的所有行星都绕太阳运转,太阳却率领众行星绕地球转动,而地球是静止不动的。

伽利略:

星际使者

第谷的观测数据是正确的,只可惜当时的仪器不可能看见哥白尼所说的恒星视差。虽然哥白尼的学说因为第谷的观测数据受到质疑,但仍然有一批科学家坚持哥白尼的观点,意大利天文学

家伽利略就是其中之一(Galileo Galilei , 公元1564 年~1642年)。

一向富于创造性思维的伽利略仿佛天生具有反叛心理,虽然他是一名虔诚的天主教徒,可在科学方面却始终执着如一。伽利略与许多科学家一样,认为科学与宗教的区别在于科学是要靠眼睛确定的,只有通过实验,才能对事物的真相有所判定。虽然他是个虔诚的天主教徒,但他相信,宗教管制的是人的灵魂,而自然科学研究的则是事理,二者理应分开。于是,他便似乎找到了一个充分的理由在科学的实验研究世界里尽情地翱翔。

1609年,伽利略研制成了历史上第一架放大倍数达32倍的天文望远镜。在这架天文望远镜的帮助下,伽利略探索了深邃神秘的天空,在一年之内就做出了一系列重大的发现:“月球表面并不像亚里士多德所说的那样平滑,而是呈现不规则的凹凸起伏;银河也不是人们所说的银白的云彩,而是由千千万万颗暗淡的星星所组成的;木星旁边有四颗运转着的卫星;地球并不是各个天体旋转的唯一中心;太阳上面有黑子;土星周围有光环……”所有这些结果,都有力地支持了哥白尼的“日心说”。

1610年,伽利略出版了他的《星际使者》,向全世界宣布了他的上述发现,并得到了人们的高度评价,“哥伦布发现了新大陆,伽利略发现了新宇宙。”

开普勒:

发现行星运动定律

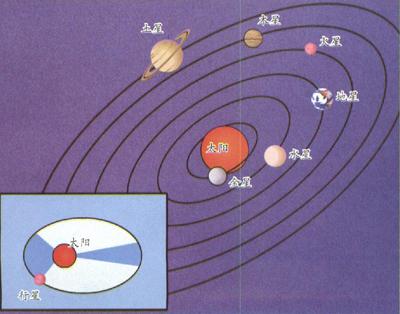

伽利略的望远镜为哥白尼体系提供的论据是令人信服的,但要直接论证哥白尼体系,必须探求行星的“真实轨道”,并加以严格考证,最终揭开行星运动之谜的是德国天文学家开普勒(JohannesKepler,公元1571年~1630年)。

开普勒在天文学研究方面的天赋,是被第谷独具慧眼地发现的,他曾经是第谷的助手,第谷在临终前把他毕生积累的大量精确的观测资料全部留给了开普勒,并告诫他:一定要尊重观测事实!在第谷遗留下来的数据资料中,火星的资料是最丰富的,而哥白尼的理论在火星轨道上的偏离最大,因此,开普勒从火星轨道开始重新研究天体运动。最初,开普勒用正圆编制火星的运行表,发现火星老是出轨,他便将正圆改为偏心圆。在进行了无数次的试验后,他找到了与事实较为符合的方案。可是,依照这个方法来预测卫星的位置,却跟第谷的数据不符,产生了8分的误差。这8分的误差相当于秒针0.02秒瞬间转过的角度,那错误到底出在什么地方呢?

开普勒突然意识到,火星的轨道可能并不是一个圆周。他改用各种不同的几何曲线来表示火星的运动轨迹,终于发现了“火星沿椭圆轨道绕太阳运行,太阳处于焦点之一的位置”这一定律。这个发现将哥白尼学说向前推进了一大步,用开普勒本人的话说:“就凭这8分差异,引起了天文学的全部革新!”接着他又发现,虽然火星运行的速度是不均匀的(最快时是在近日点,最慢时在远日点),但是,从任何一点开始,在单位时间内,向量半径(行星与太阳的连线)扫过的面积却是不变的。这样,就得出了关于行星运动的第二条定律:“行星的向量半径,在相等时间内扫过相等的面积。”这两条定律,刊布于1609年出版的《新天文学》一书内。1612年,开普勒发现了关于行星运动的第三条定律:“行星公转周期的平方等于轨道半长轴的立方。”这一结果发表在1619年出版的《宇宙谐和论》中。

开普勒三定律的提出标志着地心说理论的完全颠覆,彻底摧毁了托勒密的本轮系,把哥白尼体系从本轮的桎梏下解放出来,使人们对行星运动的认识更加明晰,为后人对宇宙的探索指明了方向。至此,人类真正将自己的视野放入了宇宙之中,而这段旅程也终告一段落。

在这样一个漫长的变革的旅途当中,一批批的科学家迈出了自己的脚步,借着对知识与真理的渴望不断地在黑暗中前行;也有一批批的科学家因此而被世俗摒弃,甚至付出了生命。但是坎坷的旅程并没有阻断前进的步伐,相反,它令这段往事更加璀璨夺目、熠熠生辉。