基于产业特征的跨国市场进入模式选择评析

2007-12-29张慧明周德群李洪伟

世界经济与政治论坛 2007年1期

[内容提要] 产业特征是影响跨国市场进入模式选择的重要因素,然而以往的文献,尤其是国内文献缺乏对其系统性的研究,本文将在此方面加以尝试,试图从产业的所有权限制、产业增长率、产业组织特征及资产专用性四个方面评析跨国市场进入模式的产业特征对进入模式选择的影响,指出研究的不足并给予相应启示。

[关键词] 进入模式 所有权限制 产业增长率 产业组织 资产专用性

中图分类号:F276·7

文献标识码:A

文章编号:1007-1369(2007)1-0042-05

跨国市场进入模式是指企业从事国际化生产和经营活动的类型、方式和组织形式。跨国公司的进入模式选择是其重要战略决策,影响了跨国公司在东道国投资的溢出效应、利润率、当地的市场结构及各利益相关者行为,因而近30年来一直受到很多学者的关注。然而以往研究进入模式的影响因素文献,尤其是国内的文献缺少对产业特征的系统的研究,本文将在此方面加以尝试,试图从产业的所有权限制、产业增长率、产业组织特征及资产专用性四个方面评析跨国市场进入模式的产业特征对进入模式选择的影响。

进入模式的分类

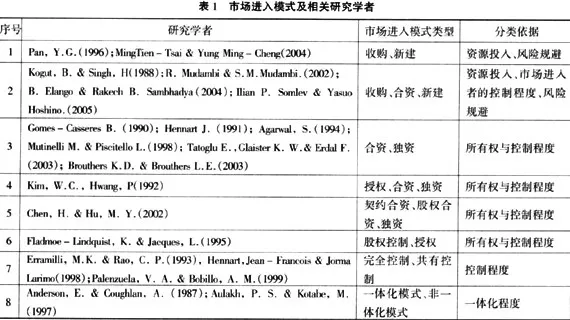

涉及到产业影响因素的文献对进入模式的分类存在着异议(见表1),依据资源投入、市场进入者的控制程度、风险规避,进入模式分为收购、合资、新建;按照所有权与控制程度,进入模式分为授权、合资、独资,或者契约合资、股权合资、独资,或者仅是独资、合资两种模式;若仅依据控制程度来分类,则分为完全控制和共有控制,其中完全控制包含了全面收购和新建的独资模式,共有控制主要指合资模式。

尽管进入模式的分类有所差异,但是学者们普遍认为进入模式反映了企业跨国市场进入时对企业所有权、资源控制程度、风险和一体化程度的偏好。以授权、合资、独资的分类为例,在授权方式下,企业对授权资产的控制程度及资源的投入程度都较低,但是企业却面临核心技术、诀窍外泄的巨大风险;合资的模式使得企业投资的资源增多,对企业的控制程度也有所增强,在风险程度方面小于授权模式;独资模式一体化程度最高,因而对企业控制程度和资源投入程度高于前两者,技术外泄的风险程度也是最低的。

跨国市场进入模式选择的产业影响因素

1.产业的所有权限制

产业所有权限制的研究侧重于资源类产业。Gomes-Casseres B,Hennart将资源类产业作为虚拟变量,实证结论表明由于资源类产业往往会受到东道国所有权的限制,跨国公司无法通过竞争性的市场获得自然资源,会采取合资的模式进入东道国市场[1,2];同样是研究独资与合资的选择,Mutinelli M. & Piscitello L.与Tatoglu E. & Glaister K. W.等人的观点却截然相反:Mutinelli M. & Piscitello L.从一体化出发,认为资源类产业实施后向一体化可以获得必要资源的供给,保护和强化企业的市场地位;可以确保自然资源及中间产品的质量及效率,满足购买者的需求及标准;能够减少交易成本,影响进入模式的决策。基于上述原因,跨国公司进入资源类产业时,会偏好独资的模式[3];Tatoglu E.和Glaister K. W.等人从跨国公司的特定优势出发,指出投资者旨在通过独资实现其有效控制[4]。显然,Mutinelli M. & Piscitello L.与Tatoglu E. Glaister K. W.等人研究的隐含前提条件是东道国所有权限制的放松。

2.产业增长率

一般来说,产业增长率高,表明该产业的市场规模或增长潜力大,更可能以高控制模式进入[5,6]。部分学者比较了高增长产业投资中收购、合资及新建三种模式,认为新建企业可以吸收额外生产能力[7]或规避与当地合作者分享利润[8,9],因而会受到跨国公司偏好;Hennart将收购细分为全面收购和部分收购,后者等同于合资模式,他从管理成本的角度阐明了不同的观点,认为新建企业常比全面收购或部分收购时间长,而全面收购会减低被收购方的收购意愿,增加管理者成本,因此在高增长产业跨国公司会选择部分收购的模式[2]。分析Hennart的观点,有两处值得商榷:一是该文并没有阐明部分收购的程度是否为多数股收购(即高控制模式)还是少数股或均等股收购(即低控制模式);二是收购的管理成本与拟投资企业的规模及收购后的文化整合有一定的相关性。Hennart研究的是日本跨国公司投资于美国的状况,跨国公司过大的规模及两国文化的差异导致收购后管理成本的上升,进而阻碍跨国公司选择新建和完全收购的模式,所以该文对于产业增长状况与进入模式相关性的研究结论是模糊的。

3.产业组织特征

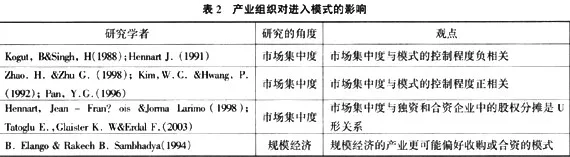

东道国产业的市场集中度和规模经济是研究产业组织与进入模式选择关联性的重点,市场集中度对进入模式选择影响的研究有三种观点(见表2):

(1)市场集中度高,则跨国公司会选择低控制模式。原因在于产业的市场集中度较高的情况下,独资模式创造了额外的生产力,反过来会压低价格,导致降价的价格战,这样与现存公司进行合资是适宜的策略[2,10];

(2)市场集中度高,高控制模式有效,相反则反之。根据产业组织理论,高市场集中度意味着存在寡头垄断行为,对市场进入存在着障碍,因此,外方进入者可能内部化市场来应对市场的不完全性[11]。当市场集中度较低时,投资方进入要灵活,以便对变幻的市场环境做出反应。这样通过低所有权的模式能够实现此目标[12,13];

(3)市场集中度与独资和合资企业中的股权分摊是U形关系,即市场集中度非常低或非常高时,独资的可能性会很大;在合资企业的模式选择中,外方会选择50%或多数股的模式[4,14]。

规模经济也影响了进入模式的选择。规模经济的产业一般进入壁垒较高,原因在于:首先,进入者被迫在某个规模上进行大量投资以进入该产业;其次,沉没成本导致新进入者会面临现行厂商强烈竞争反应;再者产业中新的生产能力会损害所有的公司,包括新进入者。鉴于上述三个原因,相对于新建企业,规模经济的产业更可能偏好收购或合资的模式以最小化风险[7]。

4.资产专用性

资产专用性指支持交易的资产的可转移性[15]或支持交易的专用性投资的程度[16]。资产专用性具有多面特征,按照Williamson的论述,可分为区位专用性、有形资产专用性、人员资产专用性、品牌资本等六类[17]。相关的实证分析多是研究上述分类中的研发、广告、知识、技术等无形资产专用性对制造业和服务业进入模式的影响。

根据传统的交易成本理论,资产专用性较高时,诸如独资的高控制模式的收益可以减少合作者的机会主义行为[18],部分针对制造业[18,19]以及服务业[20]的研究也验证了资产专用性与高控制模式的显著相关性;然而一些学者的分析表明,资产专用性与进入模式的关系是复杂的,具体表现为:

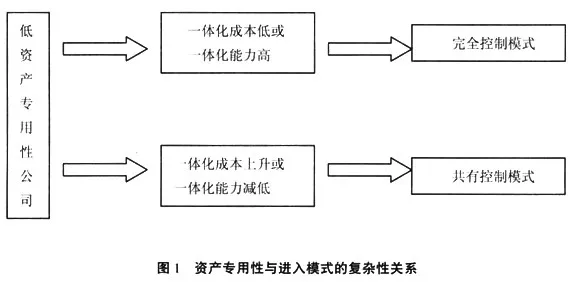

(1)资产专用性与独资并不严格正相关或呈现相反关系。Erramilli, M.K. & Rao, C. P.研究了美国的服务业国际市场进入模式的选择,通过修正后的交易成本框架指出,资产专用性与进入模式选择之间关系可由提高一体化成本或抑制一体化能力来调节(见图1)。

当一体化成本低或一体化能力高时,低资产专用性公司几乎和高资产专用性公司同样可能建立其完全控制的公司,但是随着成本上升或能力降低,低资产专用性公司将会逐步寻求共有控制的公司[21];部分关于制造业的实证研究也发现资产专用性与独资(或者一体化程度)的正相关关系不显著[2,12,14 ,22]甚至是反向关系[23]。

(2)进入模式分类的多样化与资产专用性。若进入模式并不是简单地分为独资、合资,由于不同的模式对产业的竞争优势及风险的影响不同,实证研究结论也呈现复杂性。Kogut,B. &Singh,H.将进入模式分为新建、收购、合资,实证显示,反映资产专用性的研发与合资和新建呈现正相关,而广告与合资、新建是负向关系。文献认为,在研发密集型产业,合资可以接进技术;在广告密集型的情况下,收购可以获得品牌或增强产品的适应性[8];Aulakh, P. S. &Kotabe, M.将进入模式分为独资模式、中间模式(主要指合资模式)以及市场模式,其控制程度依次减弱。结论指出,随着资产专用性的增加,相对于中间模式,公司却偏好于控制程度最弱的市场模式[16];Ming Tien-Tsai&Yung Ming-Cheng分析了资产专用性对新建、收购选择的影响,依据作者的观点,拥有专用性资产的公司具备投资外国市场的优势,因为可以通过在国外复制其经营方式来建立子公司,进而将自己有价值的资源转移至外方市场,这些转移性的资源可以在没有沉没成本的情况下运营,外国的子公司也从与投资的公司分享的资源中获得竞争优势;同时,针对所拥有的知识,新建进入的风险要小些,所以相对于收购,跨国市场进入更偏好新建进入[18]。

由上述可知:①在其他因素不变的情况下,如果投资区域没有所有权限制或限制程度较弱,则产业会选择高控制模式;②一般而言,产业增长率高,则拟投资的企业会采取高控制模式;③产业组织特征及资产专用性对进入模式影响的研究未有定论。

思考与启示

综合本文的分析,笔者认为有以下问题值得探讨:

(1)模式分类不统一。关于进入模式选择的研究缺乏统一的标准,有的学者按照资源投入、市场进入者的控制程度、风险规避分类,另一些则按照所有权与控制程度或者一体化程度分类,分类的差异使得研究的结果缺乏可比性,这一点在资产专用性与产业组织特征对进入模式的影响上反映较为明显。

(2)研究变量测度的差异。除了模式的分类,研究变量测度的差异也是造成实证分析结论不一致的原因之一。以市场集中度对进入模式的影响为例,相关文献分别采用和值、以及值(计算公式为4家公司在所有公司数量中占的百分比)来测度市场集中度,其中和值反映的只是最大的几个企业的总体规模,忽略了其余企业的规模分布情况;指标的难度在于搜寻市场上所有企业的市场份额信息,成本较高;较之于,在一定程度上反映最大几个企业之间的相对情况;又如研究制造业的资产专用性对进入模式影响文献,Hennart,Ming Tien-Tsai & Yung Ming-Cheng将研发或广告支出占总销售的比例作为测度资产专用性的指标,该客观指标仅是对资产专用性的近似描述,存在有效性问题[24];Anderson, E. and Coughlan, A. T.,Brouthers K.D., Brouthers L.E.的变量测度均侧重于人员的资产专用性,后者测度的缺陷在于未能反映制造业高固定资产投资特征。上述变量测度的差异及其缺陷是研究结论迥异的原因之一。

(3)研究对象选择的单一性。目前大多数文献是针对发达国家的企业国际化或是它们作为东道国时分析跨国市场进入模式的选择,极少从产业层面研究近年来势头迅猛的中国的企业国际化和跨国公司进入中国的现象;

(4)缺少产业特征与其他跨国市场进入模式影响因素之间交互效应的分析。实际上,正如Erramilli, M.K. , Rao, C. P.对资产专用性与公司规模、资本密集度、文化距离、国家风险等的交互效应分析一样,产业特征的其三个方面也可能会与公司、国家层面的因素相互作用,然而绝大多数实证分析忽略了这一点。

未来的研究除了以上四方面拟解决之外,还有一点值得关注:鉴于实证分析往往仅研究进入模式选择的影响因素或者模式与其绩效之间的相关性,将产业因素—进入模式选择—绩效评价的系统分析割裂开来,因此结论可能没有真实反映战略决策对绩效的影响,可以预见内生性选择模式是未来研究的方向之一。

注释:

[1]Gomes-Casseres B. Firm Ownership Preferences and Host Government Restrictions: An Integrated Approach.Journal of International Business Studies, 1990,21(1):1-22

[2]Hennart J. The Transaction Costs Theory of Joint Ventures:An Empirical Study of Japanese Subsidiaries in the United States. Management Science, 1991,37(4):483-497

[3]Mutinelli M. & Piscitello L. The Entry Mode Choice of MNEs: An Evolutionary Approach.Research Policy, 1998(27):491-506

[4]Tatoglu E.,Glaister K. W. & Erdal F. Determinants of Foreign Ownership in Turkish Manufacturing. Eastern European Economics, 2003,41(2):5-41

[5]Agarwal, S. Socio-cultural Distance and the Choice of Joint Ventures: A Contingency Perspective.Journal of International Marketing, 1994,2(2):63-80

[6]Chen, H. &,Hu.,M. Y. An Analysis of Determinants of Entry Mode and Its Impact on Performance.International Business Review, 2002(11):193-210

[7]B. Elango & Rakech B. Sambhadya. The Influence of Industry Structure on the Entry Mode Choice of Overseas Entrants in Manufacturing Industries. Journal of International Management, 2004(10): 107-124

[8] R. Mudambi, S.M.Mudambi. Diversification and Market Entry Choices in the Context of Direct Investment. International Business Review, 2002(11):35-55

[9]Ilian P. Somlev & Yasuo Hoshino. Influence of Location Factors on Establishment and Ownership of Foreign Investments: The Case of the Japanese Manufacturing Firms in Europe. International Business Review, 2005(14): 577-598

[10]Kogut, B. & Singh, H. The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode[J]. Journal of International Business Studies, 1988( 19): 411-432

[11] Zhao,H. & Zhu, G. Determinants of Ownership Preference of International Joint Ventures: New Evidence from Chinese Manufacturing Industries. International Business Review,1998(7):569-589

[12] Kim,W.C. & Hwang, P. Global Strategy and Multinationals Entry Mode Choice. Journal of International Business Studies, 1992,23(1): 29-53

[13] Pan,Y. G. Influences of Foreign Equity Ownership Level in Joint Ventures in China. Journal of International Business Studies,1996, 28(1):1-26

[14] Hennart, Jean-Francois & Jorma Larimo. The Impact of Culture on the Strategy of Multinational Enterprises: Does National Origin Affect Ownership Decisions. Journal of International Business Studies,1998, 29(3):515-38

[15]Williamson,Oliver,E. The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting.New York: The Free Press,1985

[16] Aulakh, P. S. & Kotabe, M. Antecedents and Performance Implications of Channel Integratio4GUf4oshAErRSDo0dE5OnFFGoRA9bStQStEHH5KuEuw=n in Foreign Markets. Journal of International Business Studies, 1997,28(1):145-75

[17] Williamson,Oliver,E. Comparative Economic Organization: An Analysis of Discrete Structural Alternative. Administrative Science Quarterly, 1991,6(36): 269-296

[18] Ming Tien-Tsai & Yung Ming-Cheng. Asset Specificity,Culture, Experience,Firm Size and Entry Mode Strategy:Taiwanese Manufacturing Firms in China, South-east Asia and western Europe. International Journal of Commerce & Management,2004,14(3/4):1-27

[19] Anderson E. & Coughlan A. T. International Market Entry and Expansion via Independent or Integrated Channels of Distribution. Journal of Marketing,1987, 51(1):71-82

[20] Fladmoe-Lindquist K. & Jacques, L. Control Modes in International Service Operations: The Propensity to Franchise.Management Science, 1995,41(7):1238-1249

[21] Erramilli, M.K. & Rao, C. P. Service Firms International Entry Mode Choice: A modified Transaction-cost Analysis Approach. Journal of Marketing, 1993( 57): 19-38

[22] Brouthers K.D. & Brouthers L.E. Why Service and Manufacturing Entry Mode Choices Differ: The Influence of Transaction Cost Factors, Risk and Trust. Journal of Management Studies,2003,40(5):1179-1204

[23] Palenzuela, V A. & Bobillo, A. M. Transaction Costs and Bargaining Power: Entry Mode Choice in Foreign Markets. Multinational Business Review,1999, Spring:62-65

[24] Rindfleisch, A. & Heide, J. B. Transaction Cost Analysis: Past, Present, and Future Applications.Journal of Marketing,1997,10(61):30-54

(责任编辑:张晓薇)