整合区域力量 打造城市集团

2005-04-29王润涛杨彬

王润涛 杨 彬

城市群理论认为,21世纪的国际经济竞争的基本单位不是企业,而是城市群。区域经济的核心力竞争已进入城市群战略时代。

一、目前我国城市群(圈)发展态势

我国改革开放以来,在城市化的进程中出现了城市区域化、城市群的特征。目前,这些城市群(圈)发展可分为二种类型、二大集团:

第一集团:跨省联合,“三足鼎立”成雏形。

目前发展比较成熟的长江三角洲城市圈、珠江三角洲城市圈和京津冀城市圈,其中长三角城市圈和京津冀城市圈具有跨省域的特点。

长江三角洲城市圈以上海为中心,包括江苏的南京、镇江、扬州、泰州、南通、苏州、无锡、常州及浙江的杭州、嘉兴、湖州、宁波、绍兴、舟山等15个地级以上城市。其土地面积为10.96万平方公里,人口总数为8121万人(2002年)。以上海为龙头的长江三角洲城市带,已被公认为世界六大城市带之一,成为拉动全国经济增长的重要贡献区域。2004年9月25日,国家统计局公布了最新全国百强县(市)社会经济综合发展指数测评结果,全国十强县(市)长三角地区占了8席。

珠三角城市圈有狭义与广义之分。狭义珠江三角洲城市圈即指广东珠三角,包括广州、深圳、珠海、佛山、江门、东莞、中山、肇庆市区、惠州市区、惠阳县、惠东县、博罗县、高要市、四会市14个市县。其土地面积为4.5万平方公里,人口总数为2660.5万人,2003年生产总值11450.9亿元(1383.5亿美元)。这里是中国最早的改革开放地带,也是发展最快的地区,是中国经济增长的“发动机”之一。广义珠三角都市圈(简称“大珠三角”)包括狭义珠江三角和香港、澳门两个特别行政区。深圳、广州、珠海等市作为我国开放较早、开放度较大的地区,已形成了相对完善的市场经济发展制度。

环渤海城市圈狭义的概念是京津冀都市圈,它以北京、天津为“双核”,以唐山、保定为两翼,包括了北京、天津及河北的唐山、保定、廊坊、秦皇岛、张家口、沧州等2个直辖市、3个地级市、5个县级市。广义的概念是由京津冀、辽东半岛、胶东半岛整合而成,以京、津为主,大连、青岛为副中心的城市群。京津冀都市圈2004年地区总值为16052.08亿元,占全国的11.7%。京津冀三省市地域相连,共用相同的水、电、路网,城市群已基本形成,经济文化联系密切,相互依存度较高。

过去的一年,三大城市群落开始了一轮全新的合纵连横。2004年6月3日,福建、江西、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南九个省区和香港、澳门两个特别行政区“9+2”政府领导共同签署了《泛珠三角区域合作框架协议》,“泛珠三角”呼之欲出。2004年6月26日,北京、天津、河北、山东、辽宁、山西、内蒙古5省区2市共同达成了一个合作框架协议,使在理论上存在多年的环渤海圈跨出实质性的一步。这个范围占据中国国土面积的12%和人口的20%。2004年11月2日,长江三角洲城市经济协调会第五次会议在上海举行。会议修改章程,将“长三角地区协调会由长江三角洲地区15城市组成”改变为“长三角经济协调会,由长三角地区城市和其他城市组成”,标志着长三角合作组织已由原来的长三角中心城市扩张到区域内的“外线”城市,并向泛长三角的范围发展。在这次会上,合肥、马鞍山、盐城、淮安、金华、衢州6市的市长或副市长也应邀列席。

第二集团:省内共建,争夺“第四发展极”。

除上述三大城市群落外,全国其它各省区也开始强筋壮骨,纷纷着手“孵化”自己的城市经济圈,试图以新的增长极,扭转区域经济格局的弱势地位。明确提出要建设城市群的,沿海地区有闽南厦漳泉、山东胶东半岛和辽宁辽中南等三个;中部有武汉城市圈、长株潭城市圈、中原城市群经济隆起带;西部地区有关中、成渝二个。另外,安徽、江西也提出了相关思路。三大经济圈已经沿中国东海岸比肩而立,第四经济圈的争夺自然备受瞩目。

“武汉城市圈”的概念在2002年6月的湖北省第八次党代会上首次明晰。武汉城市圈包括武汉、鄂州、黄石、黄冈、孝感、咸宁、天门、仙桃和潜江九城市,直径为100公里。2003年,武汉城市圈以占全省33%的国土面积、46.34%的人口,提供了全省61.1%的生产总值、59.36%的地方财政收入、58.64%的固定资产投资、62.59%的消费品零售额,是湖北人口、产业、城市最为密集的地区。

中原城市群是以郑州为中心,以洛阳为次中心,开封、新乡、焦作、许昌、平顶山、漯河、济源等9城市为结点构成的紧密联系圈。这9个城市基本把河南的重点企业、骨干企业聚集起来,是河南省经济发展的核心区域,全省60%的城市分布于此。2004年中原城市群的生产总值达到4900亿元,占全省的56%,财政收入占全省的65.8%。河南已把中原城市群建设作为河南在中部崛起的战略选择,提出了中原城市群经济隆起带带动战略的构想。河南省的中原城市群业已建立了城市间协调机制,定期举办9城市书记、市长联席会议。目前,他们正在加快编制中原城市群整体规划及郑洛城市工业走廊、现代物流中心、区域金融中心等专项规划,以便完善中原城市群的联动发展机制,促进中原一体化。中原城市群的发展定位是,成为全省乃至中部地区对外开放、东引西进的主要平台,以及全国重要的制造业基地和物流中心,区域性金融中心和文化中心,促进中部崛起的重要增长极和中西部综合竞争力较强的开放型经济区。

早在2001年,湖南省就出台了长株潭经济一体化方案。“长株潭”地区是该省发展水平最高、投资效益最好的地区。长株潭人口占全省的13.3%,生产总值占全省的33.2%。按照湖南省的规划,“十一五”期间,长株潭3市GDP年增幅力争高出全省2~3个百分点,GDP占全省比重达到40%,并力争到“十一五”末(即2010年)经济总量超过武汉,成为中部地区最具竞争力和发展潜力的区域增长极。媒体称之为“长株潭欲与武汉试比高”。目前,长株潭城市群的发展已经进入国家的决策视野,长株潭城市群已被列入“十一五”规划城市发展专题,世界银行也将长株潭三市整体纳入CDS(城市发展战略)计划,对长株潭城市群进行国际水准的战略规划。

马鞍山、芜湖、铜陵三个城市,均分布在长江沿岸,东西长120余公里,是安徽省唯一人均GDP超过1000美元的地区。马芜铜地区的工业化、城市化水平已经超过了江苏平均水平,与浙江基本接近,而且区位最接近长江三角洲,是皖江地区的精华。安徽打造“马芜铜经济圈”,其目的就是要使马芜铜地区建设成为类似江苏的苏锡常地区的加工制造中心,成为与长江三角洲一体的绵延密集的制造业带和城市带,成为安徽经济腾飞的增长极。

江西最早在九十年代初就提出要从中部崛起,并规划了“昌九工业走廊”,提出建成广东的“后花园”,在此基础上,该省提出打造省内“4小时经济圈”和省(市)际“8小时经济圈”,形成南昌与赣州为核心的“都市经济圈”,以全面拉动江西的全局发展。

2003年福建省委省政府首次提出要积极探索构建城市联盟体,出台了《福建省开展城市联盟工作总体框架》,2004年召开了厦漳泉城市联盟第一次市长联席会议,三市政府签订了《厦漳泉城市联盟宣言》,在规划建设、区域交通建设、港口建设和岸线资源分配、区域基础设施建设、生态环境保护、旅游业发展等六个领域加强协调。

2005年4月,沈阳、鞍山、抚顺、本溪、营口、辽阳、铁岭七市正式签署了辽宁中部城市群(沈阳经济区)合作协议。该协议包括交通运输、产业发展、金融服务、贸易流通、对外招商、人力资源、科教文化、旅游开发、生态环境等10个领域19项具体内容。辽宁中部七城市将依托各城市优势产业和龙头企业,重点推进经济区内装备制造业、汽车工业、钢铁工业、石油化纤和精细化工等产业整合。

山东半岛城市群包括济南、青岛两个副省级城市和烟台、威海、潍坊、淄博、日照、东营等6个地级市。山东省已出台《山东半岛城市群区域发展规划》,明确提出,将半岛城市群打造成为:环黄海经济圈重要的国际化都市群和面向日韩的现代化制造业基地,形成带动全省、服务黄河流域的龙头区域和继长江三角洲、珠江三角洲之后全国开放程度最高、发展活力最强、最具核心竞争力的经济增长极。

在西部,重庆、四川提出了“西三角”设想,口号也是“建中国第四城市群”,并已成功将成渝城市群建设列入国家“十一五”规划研究课题之中。陕西提出的关中城市群,就是发挥大西安的心脏作用,建设大西安都市圈,发展西咸杨(杨凌)、西临渭、西三(三原)铜(铜川)三条经济轴。

目前,各经济圈内都加快了全面合作的步伐。信息共享、市场同体、科教同兴、旅游同线等规划和举措纷纷出台。

二、武汉城市圈与竞争对手对比分析

随着国家中部崛起战略的启动,争夺中部中心的竞争日趋激烈。同处中部的武汉城市圈、中原城市群和长株潭城市群都提出了率先在中部崛起的战略目标,积极争夺中国第四增长极。下面从决定城市群发展的几个重要因素对这三个城市群进行比较分析。

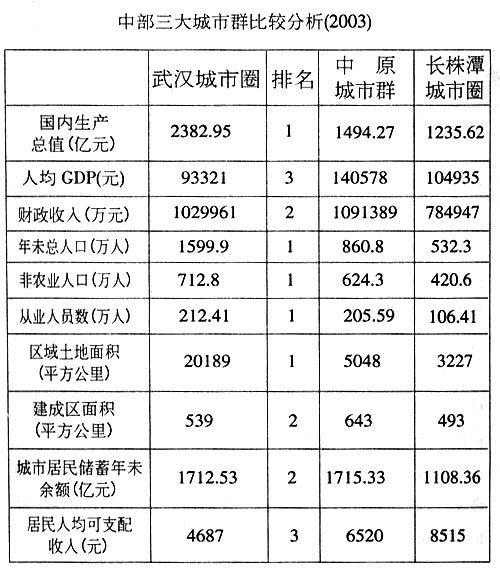

1、城市群实力比较。武汉城市圈在中部三大城市群中拥有绝对的实力优势,但人均水平、居民收入偏低。

注:表中所有数据均来源于《中国城市统计年鉴2004》

2、城市群内核心城市比较。世界经济发展最近十多年来的实践表明,作为城市圈引擎的核心城市,其发展水平决定该城市经济圈的活力。2004年,武汉市生产总值1956亿元,长沙1108.07亿元,郑州市1375亿元。在全国地区生产总值超千亿的44个城市中,武汉位列第14位,郑州位列27位,长沙40多位。武汉市不仅在武汉城市圈内具有较高的首位度,在中部各城市中也是当之无愧的龙头。

3、城市群内城市产业特点比较

武汉城市圈内,武汉的汽车、钢铁、石油化工、高新产业在全国有较强的地位,这是武汉的优势。尤其是武汉的光电子产业,技术实力是中国最强的,在光通信市场的占有率最高;黄石市是我国的重要老工业基地,冶金建材、纺织服装工业具有优势;黄冈市、咸宁市、天门市是农产品生产基地;孝感基本形成了以汽车、光学、电子、新型建材、盐磷化工等为主导产业的体系。“中国药谷”位于鄂州市,仙桃市是重要的纺织服装基地、无纺布和医用卫材基地,江汉油田在潜江市,这里的石化工业具有一定基础。

郑州作为中原城市群的中心,其优势是商贸、金融、物流、信息和人才;洛阳是先进制造业、火电生产、铝工业、石化工业四大工业基地;许昌把劳动密集型产业作为发展重点,支柱产业是电力设备、烟草、金刚石、发制品等;焦作的支柱产业是化学工业、能源工业和汽车零部件;开封占据着农产品和旅游业的优势;新乡的支柱产业是纺织、电子、电器、机械、化工、医药、建材;平顶山的支柱产业是煤炭、机械、电力、化工、烟草、纺织;漯河的支柱产业是食品、纺织、造纸、制革制鞋、化工、机械;济源的支柱产业是电力和铝工业。这一区域内拥有宇通客车、日产汽车、三全食品、思念食品、新飞电器、双汇食品、许继集团、洛阳一拖、洛玻等一大批全国知名企业。各地的支柱产业总体上看差异性是比较大的,产业同构的现象在中原城市群中不很突出,这是中原城市群的优势,这种产业的异构性,有利于建立合理的产业分工,形成互补,从而有利于在合作中形成群的合力。

长株潭三市的产业具有较强的互补性:长沙的工程机械、卷烟制造,株洲的冶金、电力机车,湘潭的钢铁、电机等,都具有与世界同步的先进技术。但相对来讲,长株潭三市的工业规模小于其它两个城市圈。湖南省委常委、长沙市委书记梅克保说:他们必须抄小路,通过特色产业取胜,通过科技含量取胜,在产业链上取胜。

4、城市群区位优势比较。承东启西的区位优势是三个城市群所共同具备的。从不同之处来看,武汉素有“九省通衢”之称。历史上汉口有“东方芝加哥”的盛名。便捷的长江航运形成了黄金水道。武汉国际机场是中国六大枢纽机场,拥有10多条国际航线。以武汉为中心,以1000公里为半径画一个圆,全国主要大城市都在这个圈内。最近,武汉铁路局脱离郑州而单设,更凸显了武汉的枢纽地位;中原城市群就像一个七星钻石。中心城市郑州处于亚欧大陆桥东段陇海-兰新经济带的中间部位,是全国现代陆路交通的重要枢纽和通信枢纽之一。随着连霍、京珠、阿深等高速铁路的贯通和国家规划建设的陇海、京广高速铁路客运枢纽在郑州的形成,区位优势将更加突出;长株潭三城鼎立,像一个品字,扼守在南北和东西相连的必经关卡上。长株潭一体化是品质优良的城市组合。从长沙到株洲、湘潭两地不过40多公里,株洲、湘潭两地最近的地方相距不过10多公里。长株潭还有一个更有利的优势,就是靠近珠三角经济圈,是支撑沿海、沿江开放地区的后方基地和促进内地开发的先导城市。随着湖南融入泛珠三角区域协作,长株潭在接受粤港产业的梯度转移方面,具有一定的优势。三个城市群这方面的条件在伯仲之间,不相上下。

三、推进武汉城市圈建设的思考

武汉是华中地区重要的经济中心,以武汉为中心的城市圈,不仅是湖北产业和生产要素最密集、最具活力的地区,也是中西部最具发展潜力的区域之一,完全有条件成长为促进中部地区崛起的一个重要战略支点。湖北省委、省政府推进武汉城市圈建设,就是要把武汉城市圈打造成为区域发展的增长极,打造成为湖北参与全国乃至全球竞争的龙头和主体。对策是:

1、坚持产业优先。要重视培育壮大主导产业和支柱产业,努力提升产业结构层次、产业集中度和产业外向度,不断延伸产业链条。通过产业有序发展,形成圈内主导产业、支柱产业与特色产业优势互补、协调发展的格局。

2、扩大市场开放。要树立全面开放的市场观,从区域经济的整体利益出发,进一步开阔思路,加快推进市场一体化进程。既要开放区域内市场,又要努力扩大区域外市场,在全省、全国统一市场的大框架下,建设立足区域、面向国际国内的开放型市场。并合力营造有利于城市圈发展的良好政策环境、信用环境、执法环境。

3、加快要素流动。促进要素的合理流动,最关键的是要赋予各类市场主体平等自由的权利,让它们在平等条件下公开竞争、在自由环境中公平使用生产要素。坚决取消不利于生产要素充分流动和市场主体平等竞争的规定,逐步形成统一、规范的政策,尽快推行“证书互认”、“资质互通”等一系列制度,为激活生产要素创造良好的条件。

4、抓好规划统筹。武汉城市圈建设的总体规划应突破行政区划的束缚,以武汉城市圈发展的战略需要为目标,科学确定城市圈的发展定位、发展思路、发展重点和战略举措,并结合城市圈的战略定位,从整体上规划经济区的布局和建设,以求得圈内的整体效益。同时,处理好经济社会发展与环境资源、整体利益与局部利益、当前建设开发与长远发展、城市化和现代化与原有景观特色和文化传统等关系,使城市圈的空间结构和功能布局更加合理,生态效益与经济效益、宏观效益与微观效益有机统一。做到既能充分发挥各地的优势,落实产业政策,又能避免产业结构趋同,实现优势互补、相互促进、共同发展。

5、搞好协调互动。进一步完善城市圈建设的协调运作机制,通过定期或不定期召开联席会、协调会及举办论坛等多种形式,就区域联合、协作发展中的一些重大问题进行协商和研讨,促进区域发展协调联动。

6、推进体制创新。积极推进城市圈政策和制度一体化建设,规范政府行为,构建城市圈创业投资体制、产业联动机制、资金融通机制、信息联通机制,提高城市管理效率和经济组织效率。

7、推进文化融合。在推进武汉城市圈建设的过程中,应充分尊重各个城市的历史文化传统,并不断赋予新的时代内涵。积极探索研究九市文化的共性和相似点,在融合上下功夫,提炼新的区域性文化品质,提升武汉城市圈的文化精神,营造先进文化发展的氛围,发挥先进文化对城市圈经济的渗透作用,扩大城市圈的影响力,树立对外开放的良好的新形象。

(作者单位:湖北省人民政府研究室)