神秘的采山女

2000-06-14庞剑凌/文宋志涛/图

● 庞剑凌/文● 宋志涛/图

1

1942年秋初,我一个人去跑山,去长白山采挖人参。在山脚下的小酒馆里邂逅认识了三个人,一个是老把头徐黑子,五十多岁;一个是三十多岁的长着一双蛇眼的于松,徐黑子和于松自称是一起的;另一个是个头不高,说话不多但很沙哑的黑脸半大小子……不,十六七岁的样子。

因为都是跑山的,徐把头岁数又大,他提议,大家不妨结伴而行,彼此之间好有个照应,我们都说好,于是结伴而行。

“跑山”不容易,山道崎岖布满荆棘,根本没路可走,徐老把头是老跑山的,行动快速,脚步很大,抬脚干净利落。那于松也不算慢,能跟在徐老把头的后边。我紧跟在于松的后面,那个黑半大小子则跟在我后面。

老跑山的很看重山规。在山中行走有喊山的规矩,冲大山喊,冲野岭叫,故意惊动山虫野兽,让它们知道人来了,它们好躲一边去,喊山也是为了防止迷山,好知道自己和同伴的位置。我、徐老把头、于松喊的很起劲。唯独那个黑半大小子不喊也不应,也许他说话太费劲或有什么口齿病吧,我想。

黑半大小子的不喊不应再加上行动不快惹得徐老把头不时停住脚大骂:“妈了个疤子,你这小瘪犊子也叫‘跑山的,这是逛山牎彼婧蠓薹薜叵蚯翱熳卟换赝贰K母鋈讼∠±拉地在山中行走,山高树密,很快谁也见不到谁了。

前面不时传来徐老把头的喊山声,我在后边应和着,同时,不住回头瞅瞅那个黑脸半大小子,有时我也说他几句:“兄弟,你能不能走得快一点牎焙诎氪笮∽恿呼哧带喘,始终是一个脚程,他只是看看我,不吭声,继续走他的路。

我们赶上徐老把头的时候,太阳已经快落山了,徐老把头和于松在一棵大树下正吃着东西,我坐在离他俩不远的山坡上也吃起东西来,而那个黑小子坐得较远,坐在伐木剩下的树墩子上。

“妈的,小王八犊子犇闼妈的一点山规不懂,这佛爷的位子你也敢坐牬颗淌钦宜馈牎毙炖习淹分缸藕谛∽勇睢U经跑山的人都懂得山规:山上的树墩子是坐不得的,是留给过往的神灵和佛爷坐的。另外,跑山的除了喊山之外不能乱说话。要说话也得按照山规说,比如在山里遇见耗子,你得称它为“媳妇”;遇见蛇,你得称它为“钱串子”等等。

黑小子听见徐老把头骂他,赶紧从树墩子上下来坐到地上。我看见徐老把头和于松都用一种怪模怪样的目光瞅那黑小子,尤其是于松的目光更有些古怪,那眼光像能把黑小子穿透似的,黑小子赶忙向别的地方看。

晚上,我们四人和衣躺在傍天黑时搭的窝棚里,四周点燃了篝火。徐老把头说,点燃篝火能吓跑野兽,好睡个安稳觉。

这一晚,我、徐老把头、于松挨得很紧,而那个黑小子在离我有一尺远的草铺上躺着,抱成一团,谁也不搭理。

2

山里的早晨挺凉,我们醒得很早,东方已泛出鱼肚白,山腰流荡着湿冷的雾,徐老把头去山溪边洗脸,大声地喊山,喊声在山林中回荡,我和于松应和着,而黑小子仍不言不语。

一会儿,徐老把头回来了,对我们仨说:“我们要进深山了,越走越难走,我有话要说,”徐老把头大声道,“大家都听着,我们跑山的其中有一条最重要的山规,就是女人不能跑山,不能让女人跟着,谁是女人自动回去,还来得及,也怪我昨天进山心切,直到天黑时才发现我们之中有个女人,真是没想到的事,请这个女人赶紧回去吧牎

说罢,徐老把头与于松带着一种怪样的表情互相望了一眼,直奔前面的山头而去。

黑小子没有动,我这次才仔细打量着他,见他长得小巧玲珑,脸虽黑些,但很秀气,问道:“你是女人,装得真像男人,徐老把头不挑明,我还真看不出来,怪不得昨晚你不和我们靠在一起呢。”

黑小子冲我骂道:“放你姥姥的屁犑桥人又怎么样,我跑山谁也管不着,老王八犊子,狗眼怪好使的,我女扮男装还是给认出来了,真是狐狸的眼睛。”她说话不再是沙哑的声音,而是尖细的声音。

我想,这小女子从哪来犖什么要跑山,要做男人做的事情,这年头兵荒马乱的,日本人到处抓人,抓女人、抓抗联的余党,跑山的人也要多留神,也得多个心眼儿时刻提防着点儿。没想到今天在跑山的人中竟出了个女的。我跑山的时间不长,第一次遇到这样的事,不知怎么办好,一时僵在一旁。不过,我心里隐隐地感到这个小女子有些神秘莫测。

我听着徐老把头在前面的远远喊山声,和解地对黑丫头说:“小妹子你到底去不去了煵蝗ゾ突丶野,你要是害怕我就送你回家。”我的心是真诚的,没有半点虚假。我叫她“小妹子”是因为她长得比我小。

“你走你的,咱们互不牵扯,我发现你老是缠着我。”黑丫头淡淡地说。

我苦笑了一下,尴尬地摇摇头,我想帮助她,可她半点情都不领。

我觉得面前的黑丫头不是一般妞儿。

“喂,你等等,你替我背着干粮袋子好吗煛焙谘就吠蝗凰怠3龊跷业囊饬稀

我听了,转过身来接过她的干粮袋,袋子挺沉。我发现她还有一个小包儿背在身上,用一只手紧紧护着。

就这样我和那不爱说话的黑丫头继续向前走,彼此之间不说话,无论我怎么提话茬,她就是一声不响。

眼前的雾渐渐地散去,朝阳照着山间,野花绚丽多彩,散发着一股股沁人的浓香。可那黑丫头好似什么都没看到似的,只是默默地前行,我觉得眼前的女子真是个“小怪人”。

前面一条小溪拦住去路,黑丫头蹲下身子手捧溪水大口地喝着,并不时地抬头看着周围的山峦。徐老把头喊山的声音早已听不见。但是从倒下的草丛及溪水边留下的痕迹来看,我断定我和黑丫头的路走错了,但那黑丫头不听我解释,继续沿着溪岸的草丛,深一脚浅一脚地只管走。

我疾步追过去,拦住她的路说:“我们走错了。”她闭上眼睛,不看我好像在养精神。突然她睁开眼睛,从我身边绕过去,继续赶她的路。我没招儿了,只得提着跑山的家什——参竿跟着她走。她脚步轻松敏捷,不快也不慢,显见是个常跑山的。

我们正走着,猛然间我听见旁边的草丛中有触动草叶的声响,我吓得尖叫起来。

“你站着别动,我去去就来。”黑丫头转过身面无表情,从腰上抽下一把鞭子,事后我才知道那是包着钢条的鞭子。迎着那声音,她“叭叭”地抽着鞭子走进我旁边的草丛,我心里虽然担心,但也很佩服她的胆量。

一会儿,她回来了,右手里掐着条蛇,蛇还在蠕动,并吐着信子。但这条蛇牢牢地被黑丫头控制在手里。我一看是被本地人称为野鸡脖子的毒蛇,顿时吓得头皮发麻,心里打颤。我哆嗦道:“小……小妹子,怎敢拿蛇玩儿?这蛇毒性大得邪乎,赶快打死它牎彼却笑了:“不犗衷诨共荒苷死这条蛇,我抓它的目的就是因为它的毒性大,这才对我有利……”她还想说下去,但看到我专心听的样子,又不说了。转过身继续向前面

的山头走去。这次黑丫头走得比较缓慢,因为她手中有一条毒蛇。我越来越感到黑丫头无比神秘了,她决不是一般的跑山的,一般跑山的绝不能随便抓蛇“玩儿”。我感到她神秘莫测的背后,隐含着杀机。

不知不觉中,红日西沉了。我们走到一个众山相会的山坳。黑丫头停住了,我也停住了。她指着一座山对我说:“从这座山翻过去,这山的半山腰有三间草房,要是点儿正的话,你能碰上徐老把头。”我问她怎么知道,她白了我一眼,有些不耐烦,玩着蛇说:“信不信由你,我们到此分手吧,不过得还我干粮袋了。”她接过干粮袋子,说走就走,往另一方向的山头奔去了。我看得出,黑丫头对这一带的山道地形相当熟悉,我感到这黑丫头越来越神秘了。

3

我按照黑丫头的指点,直奔那座山而去。这时,天幕上闪烁着星星的白光,在这莽莽苍苍的大山里只我一个人,使我感到几分恐惧。说起来,我也算是个老“跑山”的,尽管年龄不大,但走起山道来,不管是白天还是黑夜,不知道什么叫害怕。可这一次,尤其是遇到黑丫头之后,我感到有一种不祥之感。难怪徐老把头说,女人不能跑山,女人跑山是进山大忌。可后来的事实说明,这所谓的“山规”,纯盘是他妈的屁话。各位,别忙,我继续说。

转眼间,我来到这座山的山岗上,往下瞅看见了有三间茅草房,茅草房的西间和中间都亮着灯光。我听到西间有喝酒划拳的吵闹声,但分不清是谁。我想起了黑丫头的话,在这或许能碰上徐老把头。再说现在天也晚了,管他这个那个的,先找个地方吃饱肚子再说。我疾步朝那草房门口走去。

或许是我的脚步太急了,弄出了声响。门口忽然窜出一条狗凶猛地冲我而来,我急忙闪到一棵树后,随着一阵铁链声响,那狗滑向了一边。我好后怕,吓出了冷汗。亏了狗用链子锁着,要不非把我掏了不可。

随着狗的叫声,中间门开了,透出一股强烈的光,一盏马灯吊在中间屋地的柱子上,柱旁边的锅里散发出一股狍子肉的香味,门口上面冒着热气。一条汉子从热气中出来,四处望了望没吭声,又回屋了,并随手关了门,可能是我躲在暗处的原因吧,这人竟没发现我。

我虽然挺饿,但我改变主意了。不能冒冒失失地进屋,要是土匪窝那可就倒了血霉了。我从旁边绕到了草房后面,没有惊动狗叫,巧的是西间屋后面有一小窗户,已糊上了窗户纸,以免蚊子进屋。窗户纸不隔音,我听到里面有两个人的说话声音,我听出是徐老把头和于松在对话。我刚要敲窗户纸准备进屋,但却被他俩的谈话惊呆了,只听徐老把头说:“于队长,那两个雏儿不知上哪去了,能不能跟着来熚易芫醯醚燮だ鲜翘,今个儿准要出什么事儿。”忽听得于松一阵怪笑:“亏你还是个老跑山的,真是老眼昏花,我看那男的雏儿是个正经跑山的,只是那黑丫头叫人琢磨不透,我看那丫头不像跑山的,再说我们也没见过哪个女的跑山。我看八成像抗联的余党在完成个什么任务,我有这个感觉。不过,她再要出现,格杀勿论。”下面是徐老把头恭维的声音:“真不愧为植田将军手下的侦缉队长,有着蛇一般的眼睛,看事情这么准,于队长真是高人。”

我听着他们二人的谈话,脊背都发凉,替那个黑丫头,不,小抗联担心,担心她误入魔鬼的圈子。在我们这一带地方,大家最怕的就是县侦缉大队长于队长熤劣谟谒烧飧雒只不过是随便叫的,他长着一双蛇样的眼睛,心像毒蛇一样阴狠。几年来,他杀的“抗联”及其“余党”无数,光人头得用车装,他很受本地驻日军司令植田的看重。但这于队长很少在公开场合露面。人们只闻其名,不识其人。只要一提于队长人们就不寒而栗,当时情况就这样。

就在我靠窗户惊恐万状之际,听到里面于队长冷冷的声音:“徐老把头,你刚才不是说眼皮跳要出事吗犇慊拐嫠刀粤恕!彼婧笫亲拥上膛的声音。情急之中,我忘了害怕,用手蘸着唾沫快速地在窗户纸上弄了个小眼儿,声音不大,没有惊动屋里的两个人。

透过窗户纸上的小眼儿,我看见于松熡诙映ぃ犇米乓恢Ф糖乖诒谱判炖习淹,徐老把头吓得直后退,边退边说:“于队长,有话好……好说,别杀……杀我牎薄昂谩犖胰媚闼栏雒靼住P旌谧印犇闼,你上山的任务是什么?不光是跑山吧,你的主要任务是给植田将军送大烟膏。可你每次送烟膏都要到县城的‘雪莲药店去,我查明,这‘雪莲药店是抗联的一个地下交通站,你送的‘货他们给抗联的伤员用。只可惜这次送‘货不会有人接了,他们都升天了。哈牴牴犖冶ǜ媪酥蔡锝军,植田将军让我跟你来取‘货,因我不熟道路,所以没有下手杀你。现在你该明白了,对皇军不忠诚的一律格杀勿论。徐黑子,你死得不冤,抗联要是知道你为日本人送‘货,也会处死你的。”说罢,一声枪响,徐老把头倒在地上。随即引起几声犬吠。

我仍站在墙边煷盎е酵獗叩那剑犚欢不敢动,生怕弄出声响惊动恶魔。

我听见另一个声音和于队长说话了,是这草房的主人熓歉詹拍钦蠖开门没吱声就进外屋的人牎V惶他说:“于队长,何必这么绝情呢熢勖嵌际且惶跎上的蚂蚱,都给植田将军做事……”“放屁犇闼妈的说我绝情,这话有别人说的,可没你说的。当初,你要不绝情,怎么能把杨靖宇的行动计划告诉我们熞知道,杨靖宇对你这个警卫旅的参谋可格外器重啊牪还话又说回来,要不是你,恐怕杨靖宇到现在还不能铲除呢,哈牴牴牴牎庇诙映ひ徽蠊中Α

两年前的冬天,我在家“猫”冬时听说抗联的头头杨靖宇让日本人在县城边的树林子里给打死了,抗联也给抓住毙了不少,弄得人人惊慌。人们都说是杨靖宇的手下人向日本人告的密,据说是一个什么长,反正官儿不小。

我虽然害怕,但怀着好奇心再一次透过窗户上的眼儿向里看,看一看出卖杨靖宇的人什么模样:这是一个高个子瘦削的男人,两只眼睛贼亮,只是脸焦黄,在不算亮的马灯下也能看得出此人是个“烟篓子”,岁数在三十五六岁左右。

待于队长笑完后,黄脸汉问道:“于队长,我若没猜错的话,你来这儿不光是取烟膏吧煛彼蛋,很自信地瞧着于队长。

于队长突然用枪指住了黄脸汉的胸口,黄脸汉脸不变色似有准备。于队长骂了句:“妈的牪灰动牎

“我根本就没动,不过,于队长你能不能让兄弟死个明白。”说罢瞥了一眼旁边的徐老把头的尸首。于队长没有往旁边瞅,他大声说:“好犇闾着,植田将军长期吸大烟,得了顽症,现要回日本治疗,但是不能说抽大烟得的病,一旦军部知道,那要犯死罪。植田将军怕你泄露出去影响他的前程,特派我来销毁你已经整好的烟膏,还有把你送上西天。不过嘛,你是死定了,这烟膏兄弟不能销毁,我拿下山可以发一笔大财宽绰宽绰。情况就是这样,怎么样,我的‘参谋老兄,这下该瞑目了吧牎彼蛋沼诙映ふ兆呕屏澈旱毙匾磺,黄脸汉脸朝下应声倒地。

于队长见状,哈哈大笑,笑声传得很远,特别扎耳。门外,狗又叫起来了。于队长踢开外屋门,冲正在狂叫的狗就是几枪;狗跟着没动静了。就在于队长哈腰查看西屋地上的大烟膏时,背后一把锋利的匕首顶在了他的后心上。“怎么熌忝凰馈煛薄肮哈犖以趺椿崴滥亍熡诙映,你知道我为什么没死吗熚疑仙泶┳欧赖衣,是当年执行任务时,杨总指挥送给我的,没想到,今日派上了用场,不过这事我跟谁也没说过。”

于队长服软了:“老兄,看咱们都在一个槽子里吃食的面子上,放小弟一马吧,小弟终生相报牎

“你小子少他妈的跟老子玩轮子,植田将军的脾气我不是没领教过。兄弟,你死了以后,我拿着大烟膏去发财,到时候给你邮点阴大洋花花。”一阵大笑之后是一声惨叫,于队长的尸首像锯倒的木头一样横在了地上。

我在窗户外面看到里面的血腥场面,直要吐,腿肚子打转,还没等我回过神来,一个我熟悉的声音飘进了屋:“你这可耻的叛徒,抗联败类,我找你两年多了,今儿个总算老天有眼,让我来拿你的命来了。”随后闪进一个人,这人正是那黑丫头,不,得叫小抗联,她右手里提着白天抓的那条蛇,蛇信子还在抽动,蛇的眼里放着阴鸷的光,叫人不寒而栗。

小抗联和黄脸汉在西屋地对峙着,他们之间是两具尸首,黄脸汉手拿带血的匕首,恶狠狠地说:“都怪我当初没瞧得起你这个臭丫头蛋子,让你今天成气候,不过,今天你来了,你是死定了,我打发你找你的总指挥干爹去吧牎辈坏然屏澈合蚯敖身,小抗联手中的蛇已飞到了黄脸汉的肩上,黄脸汉用刀割断了蛇身,但蛇头紧紧咬住了他的左手,黄脸汉持刀冲向小抗联,小抗联早有防备,躲闪一边。

蛇毒扩散,黄脸汉渐渐地手脚动作慢了下来,脸色变为青色,浑身抽搐着,口吐白沫子,最后倒在地上,吃力地说出最后一句话:“这是报应啊牎敝后再没动静。

我从窗户后面跑到屋里,拉住了黑丫头的手说:“小妹妹,你真了不起,比我们男人都强牎彼看了看我,没有吱声,仿佛我的出现是她意料之中似的。

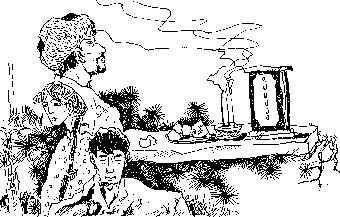

我眼看她用匕首把黄脸汉子的头割下,把人头放到屋内的小桌子上。她在旁边跪下,先从肩上解下干粮袋子,又解下那个紧贴身的小布包,把包打开,里面是几支香和一个牌位,上写:先父总指挥杨将军靖宇之灵位。

小抗联点燃了香,放声大哭:“总指挥牳傻犈儿已经给你报了仇,我用叛徒的人头来祭你老人家的英灵,你老人家闭上眼睛吧,你老人家死得太惨了,死后还被他们给挑开肚子,这些没人性的畜生,女儿早晚要把他们杀光,求你在天之灵保佑女儿吧牎

听着小抗联的哭诉,我也忍不住掉泪了,也跟着跪了下来拜祭英灵。

选自《上海故事》1998年第8期